俄罗斯的生活日常:从寒冷清晨到温暖社交,揭秘真实便捷的俄罗斯人生活节奏

清晨六点半,莫斯科某栋苏联时期建造的公寓楼里,闹钟声此起彼伏。厚重的窗帘被拉开,窗外是零下十五度的冬日黎明。厨房里飘出荞麦粥的香气,茶炊咕嘟作响——这是俄罗斯人开启新一天的典型场景。

1.1 俄罗斯人的典型一日生活节奏

工作日早晨总是匆忙的。多数俄罗斯家庭习惯用热茶搭配三明治或麦片解决早餐。我记得在圣彼得堡寄宿时,房东太太总会多准备一杯加蜂蜜的红茶,她说这是祖辈传下来的提神秘方。

通勤路上,地铁里挤满裹着厚外套的上班族。俄罗斯人通勤时间普遍偏长,莫斯科居民平均每天要花90分钟在通勤上。有趣的是,地铁成了俄罗斯人独特的阅读空间,几乎人手一本书或报纸。

午休时间通常在下午一点左右。传统的俄式午餐包含三道菜:汤、主菜和饮料。红菜汤配酸奶油、煎肉饼配土豆泥是常见组合。不过现代都市白领更倾向于简餐,写字楼附近的商务午餐套餐很受欢迎。

傍晚六点后,城市开始切换节奏。年轻人喜欢约在咖啡馆小聚,中年人则匆匆赶回家晚餐。俄罗斯家庭的晚餐时间较晚,常常到八、九点才开始。周末的夜晚则属于剧院、音乐会或朋友家的聚会。

1.2 不同季节对生活的影响

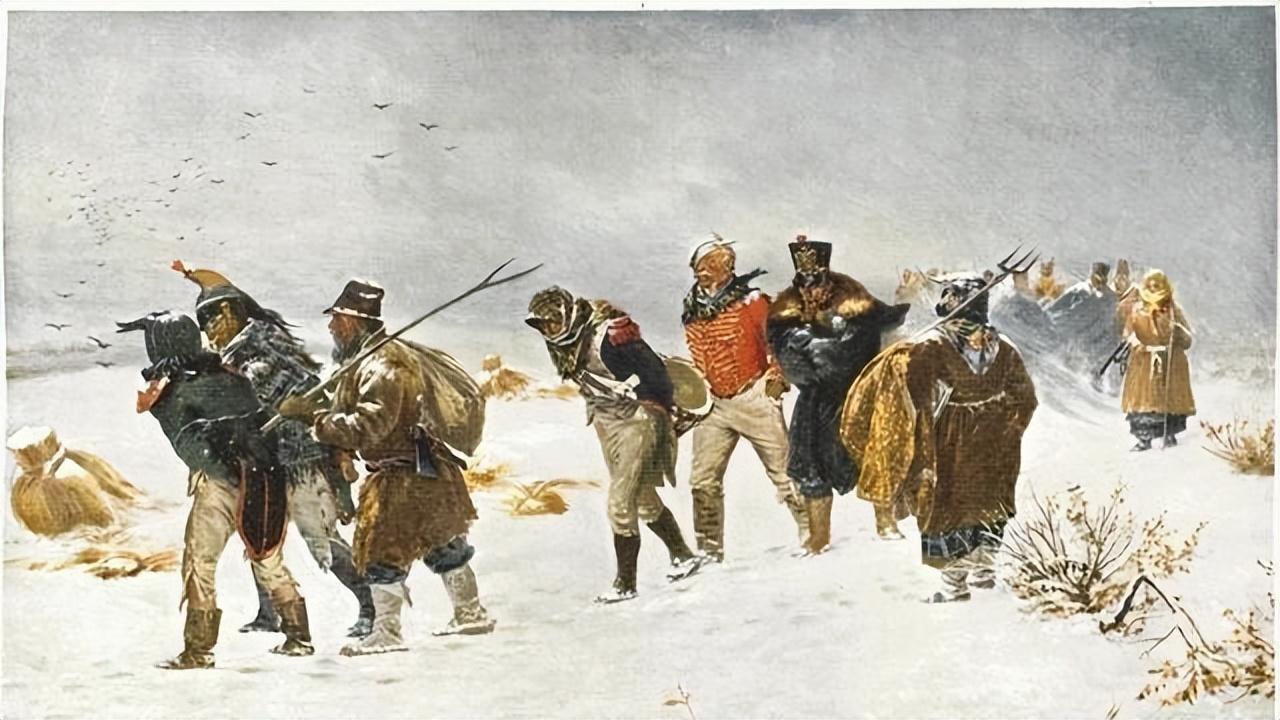

俄罗斯人对季节变化格外敏感。冬季的严寒塑造了独特的生活习惯。供暖系统从十月运行到次年四月,室内外温差可达40度。这导致俄罗斯人发展出"洋葱式穿搭法"——层层叠穿便于调节。

春季的融雪期被戏称为"泥泞季节"。城市街道变成沼泽,乡村道路几乎无法通行。但随之而来的"五月假期"让所有人忘记不便,郊外别墅开始迎来首批度假者。

短暂的夏季是狂欢的季节。白夜现象让北方城市彻夜明亮,露天咖啡馆座无虚席。俄罗斯人会抓紧这三个月进行户外活动,烧烤野餐、河边晒太阳、采摘森林浆果。

金秋九月是蘑菇狩猎季。周末的森林里随处可见提着篮子的采菇人。这种传统活动不仅为了美食,更是一种心灵疗愈。我曾跟随当地朋友进林采菇,他们能准确分辨三十多种蘑菇的食用性。

1.3 城市与乡村生活的差异

莫斯科的生活节奏快得令人眩晕。二十四小时便利店、智能家居、外卖服务让都市生活充满现代感。但走出环形公路,时间仿佛开始减速。

在乡村,许多房屋仍保留着传统的"俄式火炉"。这种多功能设施既能烹饪、取暖,还设有暖炕供人休息。老一辈人坚持用木柴烧炉子,认为这样烤出的面包特别香。

别墅文化是俄罗斯生活的独特风景。超过半数城市家庭在郊外拥有小块土地。周末开车去别墅种土豆、草莓,成了许多人的固定行程。这不只是休闲,更是一种与土地联结的精神需求。

基础设施的差距依然明显。偏远村庄可能每周只有两班公交车,冬季大雪时常断联。但乡村生活的宁静与社区亲密感,让很多退休老人选择搬离喧嚣都市。

从西伯利亚铁路线上的小站到莫斯科地铁的璀璨穹顶,俄罗斯日常生活呈现着传统与现代的奇妙融合。这种多样性恰恰构成了这个国家最真实的生活肌理。

推开一扇厚重的橡木门,玄关处挂着绣花巾,鞋柜旁整齐摆放着几双待客拖鞋——这是典型的俄罗斯家庭入口。在这里,传统不是博物馆里的展品,而是呼吸着的日常。

2.1 日常社交礼仪与问候方式

俄罗斯人见面时的三次贴面礼常让初访者措手不及。先右颊再左颊最后回到右颊,伴随着清晰的亲吻声。这个仪式在女性间尤为常见,男性则多采用有力的握手。记得有次在喀山,当地朋友纠正我的贴面姿势:“要像拥抱阳光那样自然。”

正式场合的称呼规矩严格。名字加父称是标准敬称,比如“玛丽娜·弗拉基米罗夫娜”。直接呼名被视为失礼,除非对方主动邀请。年轻人之间现在虽已放松,但在职场和长辈面前,这套礼仪依然重要。

做客时迟到十五分钟反而得体。俄罗斯人认为准时到达会给主人最后准备带来压力。但迟到超过半小时又显得怠慢,这个时间差把握很微妙。通常带份小礼物,巧克力或鲜花都很合适,注意花要单数,双数用于丧礼。

告别仪式和问候同样郑重。“达斯维达尼亚”是标准告别语,字面意思是“直到下次相见”。亲密朋友间会说“巴卡”,源自法语“再见”,带着轻松亲昵的意味。

2.2 家庭生活与节日传统

典型的俄罗斯公寓总有为客人准备的折叠床。留宿亲友极其平常,客厅沙发常常承担临时卧室功能。多代同堂仍很普遍,祖父母在育儿中扮演核心角色。我认识的一位莫斯科老太太,每周三天要横穿城市去女儿家照顾外孙。

新年比圣诞节更受重视。十二月三十一日夜晚,家家户户准备丰盛宴席。当克里姆林宫钟声敲响,人们会在钟声间隙许愿,并写下愿望烧掉放入香槟酒饮下。这个传统混合了东正教与民间信仰,充满诗意。

马斯列尼察节标志冬季结束。持续一周的庆典里,人们制作象征太阳的薄饼,最后周日烧掉稻草人表示告别寒冬。我参加过郊区的庆祝活动,村民围着篝火跳舞,烤苹果的香气混着雪松味道,古老而温暖。

洗礼节在一月十九日,虔诚的东正教徒会跳入冰窟窿沐浴。这个极端传统近年吸引不少年轻人参与,变成兼具信仰与挑战的社交活动。旁观时看见一位老人帮孙女系好头巾,三代人共同走向冰河的画面令人动容。

2.3 饮食文化与餐桌礼仪

俄式餐桌永远为不期而至的客人多备一份餐具。“面包与盐”是最高待客礼遇,用绣巾托着圆面包,上面放盐罐。这个传统可追溯至中世纪,象征友谊与祝福。即便现代公寓里,主妇们也保持这个习惯。

茶饮时间自成体系。茶炊不仅是器具,更是家庭中心的象征。下午四点左右,主妇端出果酱、饼干、糖果组成的茶点。喝茶要配甜食,勺果酱直接入茶是特色饮法。糖分补充在漫长冬季显得特别合理。

正式宴席的座次讲究长幼尊卑。长者坐桌首,重要客人安排在其右侧。举杯祝酒有固定顺序:首先为相聚,其次为亲友,之后才自由发挥。俄罗斯人祝酒词往往充满哲理,一次晚餐可能听到七八段精彩演讲。

餐具摆放暗藏玄机。叉齿向下表示对厨艺的赞美,平行放置意味着用餐继续,交叉摆放则是已用完餐。这些无声的语言在嘈杂宴会上特别实用,服务员能准确判断收餐时机。

从贴面礼的温度到茶炊的蒸汽,俄罗斯社交习惯在现代化浪潮中依然保持独特韵律。这些传统不是束缚,而是连接过去与现在的柔软纽带,让日常交往充满仪式美感。

莫斯科地铁站里,上班族一手握着热腾腾的包子,一手刷着手机查看当日汇率——这是理解俄罗斯人消费心理的最佳观察点。当卢布汇率波动时,超市货架前的主妇们会不自觉地多囤几瓶葵花籽油,这种条件反射般的消费行为,透露着这个国家独特的经济记忆。

3.1 主要城市与地区的物价水平

走在莫斯科阿尔巴特大街,咖啡馆里一杯卡布奇诺标价400卢布,而在伏尔加格勒的街角小店,同样品质可能只需一半价钱。首都与其他地区的物价断层明显,但有趣的是,品牌连锁店的全国统一定价策略正在缓慢改变这种差异。

圣彼得堡涅瓦大街的ZARA橱窗里,夏装价格与米兰同步;但拐进旁边的传统市场,本地生产的亚麻衬衫价格可能只有十分之一。这种平行定价体系让俄罗斯消费者在不同预算间灵活切换。记得在叶卡捷琳堡认识的设计师说:“我们学会在全球化与本土化之间寻找平衡点。”

西伯利亚的物价地图呈现另一种逻辑。新西伯利亚市超市里的柑橘类水果永远标价偏高,因为运输成本实实在在地反映在标签上。但本地产的松子、蜂蜜却便宜得惊人,形成自给自足式的消费生态。远东地区更特别,中国进口商品的价格有时比莫斯科还低,边境贸易重塑了当地的物价结构。

3.2 住房、交通与日常开支

苏联时期分配的赫鲁晓夫楼里,老奶奶仍在计算每度电费。俄罗斯家庭最大的支出项永远是公共事业费:冬季供暖费可能占到退休金的三分之一。但苏联遗留的集中供暖系统效率惊人,零下二十度的室外,室内可以穿短袖吃冰淇淋。

莫斯科地铁卡每月2650卢布无限次乘坐,这个价格十年未变。政府补贴使公共交通保持亲民水准,但汽车保有量仍在上升。有趣的现象是:许多家庭同时保有苏联时期的老拉达和新进口车,前者用于日常通勤,后者用于周末郊游——精明的双重标准。

食品支出呈现季节性波动。夏季蔬菜水果价格暴跌,主妇们忙着腌制酸黄瓜准备过冬;冬季进口果蔬价格飙升,土豆白菜重新成为餐桌主角。这种周期性的消费模式,让我想起在喀山房东地窖里看到的壮观腌菜坛阵列。

年轻人正在改变租房市场。十年前与父母同住到结婚是常态,现在大城市的单身青年更愿意合租公寓。一个莫斯科程序员可能将收入30%用于租房,只为获得独立空间——这种消费优先级的转变意味深长。

3.3 俄罗斯人的消费观念与储蓄习惯

银行柜台前总能看到两种人:快速办理业务的年轻人,和仔细核对存折每笔利息的老年人。苏联解体后的通货膨胀给老一辈留下深刻印记,他们更信任实物保值。我认识的一位教授至今保持兑换美元藏在家中的习惯,尽管银行利率已很稳定。

中产阶级兴起带来消费信贷繁荣。零首付购车、分期买家电变得普遍,但俄罗斯人骨子里的谨慎让他们很少过度负债。典型的家庭会同时拥有贷款账户和储蓄账户,就像他们既接受现代金融工具,又保持传统的风险意识。

“黑色星期五”这类西方购物节在俄罗斯迅速本土化。消费者不再盲目追求折扣,而是精准购买计划内的商品。这种理性消费态度,可能源于长期经济波动训练出的价格敏感度。

储蓄方式呈现代际差异。老一辈偏爱银行定期存款和购买金饰,年轻人则尝试基金和外汇。但共同点是:每个家庭都会预留“应急现金”,这个传统在多次经济危机后已融入民族基因。

从地铁里的汇率查询到厨房里的腌菜坛,俄罗斯人的消费行为编织成一张精密的生存网络。他们既能优雅地在古姆商场消费法国香水,也能在菜市场精准判断西红柿的性价比,这种双重能力是这个民族在经济浪潮中的独特智慧。

莫斯科地铁里,年轻人戴着耳机用Yandex音乐避开通勤喧嚣,同时用手机上的Сбербанк应用支付早餐——科技正以微妙方式重塑这个国家的日常节奏。在传统与现代的交汇点上,俄罗斯人正在寻找新的生活平衡点。

4.1 科技发展对日常生活的影响

国营超市的收银台前,老太太熟练地点击手机屏幕调出二维码。数字支付在俄罗斯的普及速度令人惊讶,连偏远村庄的小商店都接入了俄罗斯央行快速支付系统。这种跨越式发展,让我想起在乌拉尔山区小镇看到的情景:牧民一边用智能手机查看天气,一边沿用祖传方法制作马奶酒。

Yandex生态系统几乎覆盖生活每个角落。从导航、外卖到网约车,这个“俄罗斯版谷歌”让都市生活变得便利。但有趣的是,传统与现代在此并行不悖:人们会用Yandex.Taxi叫车去拜访朋友,却依然保持着不预约直接上门的旧习——科技改变了工具,未完全改变习俗。

远程办公的兴起正在重新定义居住选择。莫斯科的程序员开始搬到金环小镇,用高速网络连接职场与田园生活。我认识的一位设计师选择住在苏兹达尔,每天通过视频会议参与莫斯科项目。“网络让我既享受宁静,又不脱离专业圈子”,她说出许多数字游民的心声。

科技鸿沟依然存在。老年人还在与智能手机搏斗,而青少年已沉迷TikTok。这种代际数字落差在家庭聚会上格外明显:孙子帮祖父设置手机银行时,总要反复解释为什么不能再用存折取款。

4.2 工作与休闲的平衡

下午六点的莫斯科商务区,办公楼灯光陆续熄灭。俄罗斯人逐渐学会准时下班,这种变化在十年前难以想象。苏联时期的工作文化强调“在场时间”,现在更看重效率。不过,午休时间仍然神圣不可侵犯——足够回家吃顿热饭再小憩片刻。

达恰文化获得新生。周末开车去郊外小木屋不再是老人的专利,年轻家庭也加入这种传统休闲方式。只是内容升级了:祖父在菜园除草,孙子在旁边用笔记本处理工作邮件。这种新旧融合的度假模式,恰如俄罗斯社会的缩影。

“黑色星期五”与“红山节”在日历上和平共处。西方消费主义节日被接受,但传统依然牢固。五月假期里,城市居民照例涌向郊外烧烤,这个苏联时期延续下来的传统,在Instagram时代获得了新表现形式——烤肉照片必须精心修饰后才发布。

体育休闲成为新趋势。滑雪场冬季人满为患,健身房全年无休。健康消费在家庭支出中的比重稳步上升,这种变化反映着生活理念的转变:从生存到生活质量的追求。

4.3 俄罗斯人面临的生活压力与应对方式

银行利率波动时,中年人脸上的焦虑藏不住。经济不确定性是最持久的压力源,俄罗斯人发展出独特的缓冲机制:多数家庭保持三个月生活费的现金储备,这个数字经过多次危机检验,被认为是最佳安全线。

住房压力催生创新解决方案。莫斯科年轻人流行“工作在城市,生活在近郊”模式,通勤时间换取居住空间。更极端的案例来自远东,有些家庭在符拉迪沃斯托克工作,却选择住在对面中国城市——跨国生活成为应对高房价的无奈选择。

心理健康的污名化正在消退。苏联时期视心理咨询为软弱象征,现在都市白领已能坦然讨论压力管理。不过方式仍具俄罗斯特色:可能先找心理医生倾诉,然后去浴室蒸桑拿——现代科学与传统疗法的结合。

家庭网络始终是最可靠的安全网。经济困难时,三代同堂的结构提供缓冲;情感低谷时,亲戚们的集体支持无可替代。这种深厚的家庭纽带,让俄罗斯人在面对各种挑战时始终保持韧性。

从数字支付到达恰休闲,俄罗斯人在拥抱现代性的同时,巧妙保留着传统智慧。他们用桑拿缓解压力,用家庭网络对抗不确定性,用双重生活策略平衡梦想与现实——这些生存智慧,让这个民族在变革浪潮中始终保持独特的生活艺术。