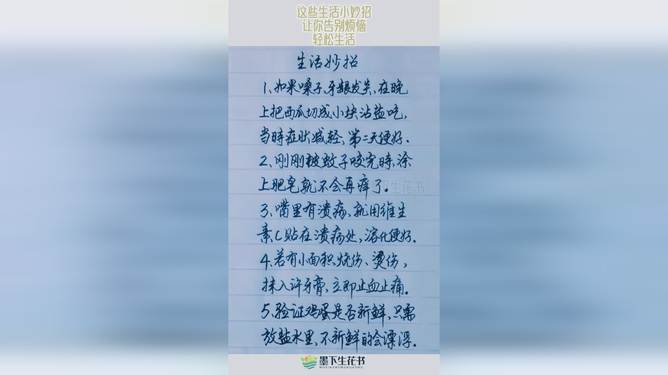

生活小百科稿子:实用技巧让日常更轻松,告别烦恼享受便捷生活

那个闷热的夏日午后,我正对着厨房里顽固的水垢发愁。试遍了超市里各种清洁剂,手指都泡得发白,那片白色污渍依然顽固地粘在水龙头上。就在准备放弃时,手机推送了一条生活小百科——用小苏打和柠檬汁就能轻松去除水垢。

半信半疑地尝试后,水龙头竟焕然一新。这个简单的方法不仅解决了困扰我半年的难题,更让我意识到生活中藏着无数被忽略的智慧。从那刻起,我开始关注各类生活小百科,像发现新大陆般收集这些实用技巧。

记得有次朋友来做客,看见我冰箱里用茶叶除味,浴室里用橡皮筋固定容易滑落的衣架,阳台上的塑料瓶改造花盆,她惊讶地说我家像个生活实验室。这些小改变让日常变得轻松有趣,也让我萌生分享的念头。

最初只是随手记录自己的实践心得,没想到在社交平台收到许多陌生人的感谢留言。有人说按照我的方法终于解决了窗帘轨道卡顿问题,有人分享用旧丝袜清理宠物毛发的妙招。这些互动让我从单纯的读者转变为内容创作者,开始系统性地整理生活经验。

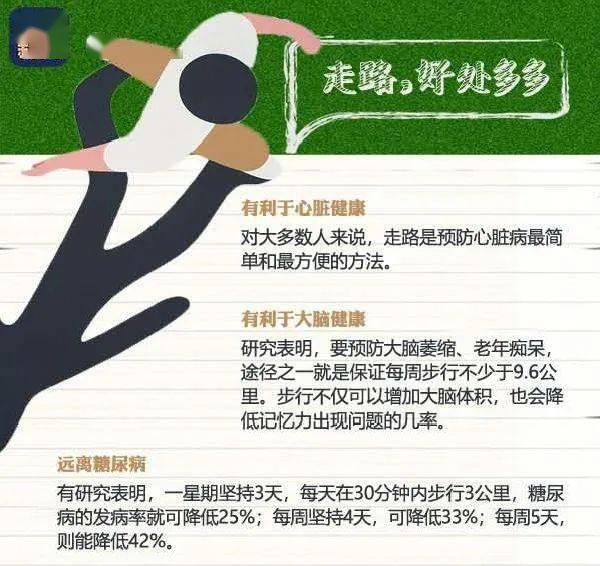

现在回看,生活小百科带给我的不仅是解决问题的办法,更是一种观察生活的角度。晾衣服时发现衣架两端的凹槽可以固定吊带裙肩带,煮饺子时撒点盐防止粘锅,这些细微的发现让平凡日子闪着光。或许生活的美好,就藏在这些看似普通却充满巧思的瞬间里。

有个周末下雨,我窝在家里试验网上看到的微波炉清洁法。碗里放柠檬片加热三分钟,蒸汽软化油污后用湿布轻轻一擦就干净如新。看着焕然一新的微波炉,心里涌起莫名的成就感。这种通过简单方法提升生活品质的快乐,已经成为我创作的最大动力。

厨房窗台上那盆薄荷提醒我选题的奥秘。去年它长满蚜虫,我试过喷药、擦拭都不见效。直到发现用稀释的洗洁精水喷洒叶背这个土方法,三天后害虫全部消失。这个经历让我明白,最好的选题往往来自那些让人皱眉的生活难题。

从日常琐事中发现灵感

晾衣服时衣领总是不平整,做饭时锅盖不知放哪合适,收纳空间永远不够用——这些看似微不足道的小困扰,恰恰是生活小百科的选题宝库。我习惯在手机备忘录里随时记录这些灵光一现的瞬间:雨天车窗起雾的应急处理,快递单个人信息如何彻底清除,甚至是如何快速叠好一件带帽卫衣。

上周在咖啡店注意到邻座女孩对着打结的耳机线发愁,我教她用圆珠笔卷着理顺的方法。她惊喜的表情让我意识到,我们习以为常的生活技巧,对很多人来说都是新鲜知识。选题有时就这么简单——把那些我们觉得“大家都应该知道”的常识,认真记录下来。

如何判断话题的实用性

有个简单的标准:这个方法能否在五分钟内说清楚,且读者看完就能立即尝试。如果某个技巧需要准备特殊工具,或是操作步骤过于复杂,它的实用性就会大打折扣。我常会问自己:这个方法能解决多少人的共同困扰?是否在不同家庭条件下都容易实现?

记得写过一篇关于快速冰镇饮料的文章,对比了加盐、湿纸巾包裹、冷冻库旋转等多种方法。后来收到读者反馈,说湿纸巾包裹法最适合办公室环境,而加盐法在家宴时最实用。这种来自真实场景的验证,比任何理论分析都更有说服力。

让平凡话题变得有趣的方法

给旧袜子缝上扣子变成手机支架,用红酒塞做多肉植物盆栽,把过期化妆品用来擦拭银饰——这些看似普通的创意,因为加入了“变废为宝”的元素而充满趣味。我发现结合时下热点也能让老话题焕发新生,比如在电影热播期间,写如何制作同款美食或道具。

最受欢迎的那篇“用香蕉皮擦拭皮鞋”,开头用了“香蕉最后的尊严”这样带点幽默的表述。在步骤说明中加入“你会看到皮鞋渐渐泛起温柔的光泽”这样富有画面感的描述。让读者不仅学会方法,还能在阅读过程中会心一笑。

雨伞总是被风吹翻的经历大概每个人都有。我写过固定雨伞的小技巧:用橡皮筋在伞骨交叉处缠绕两圈。这个简单到几乎不好意思写出来的方法,却收到最多的感谢留言。有个读者说,在暴雨中等公交时尝试了这个方法,终于不用在雨中狼狈地修理雨伞了。

生活小百科的选题就像沙滩上的贝壳,它们一直都在,只需要我们弯腰去捡。那些让生活更便捷、更美好的方法,其实就隐藏在我们每天的衣食住行里。

清晨煮咖啡时,水汽在窗玻璃上凝结成珠。我习惯性地用手指画了个笑脸,水珠顺着弧线滑落——这个画面让我想起上周写的那篇《窗户除雾的五个妙招》。有读者留言说,她按照文中的方法用肥皂水擦拭浴室镜,现在洗澡后镜面依然清晰。这种将文字转化为行动的瞬间,正是生活小百科写作的魅力所在。

用故事讲述生活智慧

去年深秋,邻居阿姨送来一筐柿子。我按她教的方法,将柿子和苹果一起装在纸箱里催熟。三天后打开箱盖,甜香扑鼻,柿肉变得晶莹剔透。后来我把这个过程写进《水果催熟秘籍》,不仅详细说明步骤,还描述了打开纸箱时那份惊喜。三个月后,竟有读者发来她按同样方法处理的柿子照片,金黄饱满的果实在白瓷盘里闪着光。

故事有种神奇的力量。记得写《旧物改造指南》时,我讲述了一个牛仔裤改造收纳袋的经历。从量尺寸、剪裁到缝制,每个步骤都配上当时遇到的困难和解法。有读者反馈说,她跟着文章做完第一个收纳袋后,又把孩子穿不下的连体衣改成了围裙。“看着你的文字,就像有个朋友在旁边指导”,这条留言让我明白,带着温度的经验分享,比干巴巴的说明书更能打动人心。

通俗易懂的表达艺术

厨房计时器的滴答声在背景里规律作响。写生活技巧时,我总想象着读者一手拿着手机,另一只手在操作。所以每个步骤都尽量拆解成最简短的指令。“往喷壶里加三滴洗洁精”比“加入适量清洁剂”更明确;“用旧牙刷顺着纹理刷洗”比“使用工具进行清洁”更具体。

上周修改《微波炉清洁术》时,我把“利用柠檬酸的特性分解油污”改成“柠檬遇热会流出汁水,这些酸溜溜的汁液正是油污的克星”。用读者熟悉的感官体验来代替专业术语,就像在教朋友做菜时说“加盐到刚能尝出咸味”,而不是“放入3克食盐”。

有篇关于收纳袜子的文章,最初写得过于复杂。后来我改成“把袜子卷成寿司状,竖着放进抽屉”,还配了手绘示意图。结果很多读者说,这个比喻让孩子都学会了整理袜子。有时候,一个生动的比喻胜过千言万语。

图文并茂的呈现方式

书房墙上贴着各种生活小技巧的步骤图。最初只是随手画的草图,后来发现读者更易理解视觉化的指引。现在写《快速叠T恤三步法》时,我会先拍下每个关键动作的照片,再用红线标注手部位置。有读者说,看着图片操作,第一次把T恤叠得和专卖店一样整齐。

制作《阳台种香草》的插图时,我特意用不同颜色的标签区分播种、浇水、采收的时间点。后来收到一位年轻妈妈的邮件,她说把这些彩图打印出来贴在冰箱上,五岁的孩子都能帮忙照顾罗勒苗。这让我意识到,好的配图不仅要美观,更要成为文字的延伸。

最近尝试在文章里加入二维码,扫描后能看到技巧演示的短视频。有个教系围巾的段落,配上十秒的系法演示,读者反馈说“看着视频终于学会了那种漂亮的结”。文字讲述原理,图片展示步骤,视频演示动作——这种立体的表达方式,让生活技巧真正变得触手可及。

窗台上的薄荷又长出了新叶。写作就像照料植物,需要找到最适合的表达方式。当文字能唤起读者“我也要试试”的冲动,当图片让复杂的步骤变得一目了然,这些生活智慧就真正在读者心里扎下了根。

厨房抽屉里那把印着猫咪图案的开瓶器,每次使用都会让我想起写《厨房工具妙用大全》时的纠结。既要确保每个方法确实能打开瓶盖,又想让读者在使用的瞬间会心一笑。有位读者后来留言,说她用文中的方法成功打开了老干妈瓶子,还特意拍下开瓶器上同样可爱的熊猫图案。“实用又治愈”,这四个字道出了生活小百科最理想的境界。

确保每个技巧都经得起验证

上周测试冰箱除味方法时,我同时用咖啡渣、茶叶和橙皮做了对比实验。连续三天记录气味变化,发现咖啡渣的效果最持久。这个发现让我修改了原本准备三种方法并列推荐的文章结构,转而详细说明咖啡渣的使用要点。在生活小百科的写作中,每个建议都应该像厨房秤上的刻度那样精确可靠。

记得有篇关于快速解冻肉类的文章,我原本想写“用铝箔包裹加速解冻”。实际操作时却发现,铝箔反而让肉块受热不均。最后改成“将冻肉放在导热板上”,并附上不同材质导热板的对比数据。三个月后,有从事材料研究工作的读者发来专业分析,证实了这个方法的科学性。这种被事实检验的过程,让写作变得像做实验般严谨有趣。

阳台上的迷迭香在午后的光线里投下细碎阴影。每次写完草稿,我都会让家人朋友先试用文中的方法。表妹按《衣物去污指南》处理红酒渍时,发现我推荐的预处理步骤确实能让后续清洗更轻松。这些真实场景的验证,比任何理论分析都更有说服力。

在实用基础上增加趣味元素

写《收纳技巧集锦》时,我把叠袜子的过程比喻成“给袜子做瑜伽”。没想到这个小小的创意让很多读者印象深刻,有位妈妈留言说,现在孩子每天都会主动把袜子叠成“冥想姿势”。在保证方法有效的前提下,加入这样的小幽默,就像在清汤里撒上几粒香葱——不会改变本质,却能让体验更丰富。

去年冬天写防寒小贴士,我引用《红楼梦》里晴雯用手炉暖被的细节,与现代暖水袋的使用方法相映成趣。有文学专业的读者兴奋地留言,说这种古今对照让她想起很多古典生活中的智慧。其实生活技巧本身就像穿越时空的密码,当我们用有趣的方式解读,枯燥的日常也会焕发新的光彩。

最近尝试在文章里加入互动环节,比如《厨房整理术》文末的“找茬游戏”——让读者找出图片中收纳不合理之处。这种设计不仅巩固了文章要点,还让整理变成了一场探索。令人惊喜的是,很多读者在评论区交流自己的发现,甚至衍生出新的整理思路。

让读者愿意动手尝试

书房角落里放着读者寄来的手工制品。最让我感动的是那个用旧毛衣改制的杯套,作者说是按照《旧物改造指南》做的第一个作品。她在信里写道:“看着你的步骤图,感觉就像在跟着邻居姐姐学手艺。”这种亲近感,或许正是促使读者拿起工具的动力。

写《阳台种植指南》时,我特意设计了“新手友好型”企划——从最容易成活的小葱开始教起。每个步骤都控制在五分钟内完成,需要的工具也只是寻常家庭的常备物品。两个月后,收到读者发来的葱苗照片,嫩绿的尖芽在窗台上迎风摆动。“原来种菜这么简单”,这句反馈让我明白,降低尝试门槛有时比技巧本身更重要。

最近发现,在文末附上材料清单的购买链接或替代方案,能显著提高读者的实践率。有篇关于自制清洁剂的文章,我列出了附近超市都能买到的原料,还标注了平价替代品。很多读者晒出自己调制的清洁剂,有位大学生甚至用宿舍里的可乐瓶成功做出了玻璃清洁液。当读者发现实践如此触手可及时,文字里的生活智慧就真正落地生根了。

窗台上的多肉植物又冒出了新芽。在实用与趣味之间寻找平衡,就像给植物浇水——太多会淹没根系,太少又无法滋养。当读者既能获得切实可行的方法,又在实践过程中发现乐趣,这些生活小技巧就会像种子一样,在日常生活里悄然生长。

书桌抽屉里收着三本厚厚的笔记本,封皮已经磨损。翻开任何一页,都能看到密密麻麻的修改痕迹——划掉的段落,补充的细节,还有读者反馈的关键词。这些本子记录着我从第一篇生活小百科到现在的心路历程。昨天整理时发现,最早那篇关于冰箱除味的文章,修改次数竟然达到十七次。每次重读旧作,就像翻开老照片,既能看到青涩,也能发现成长的轨迹。

那些受欢迎的生活小技巧

去年写的《十分钟快速整理术》意外成为年度最受欢迎文章。其实最初只是分享自己赶着出门时的应急整理法——把杂物先装进收纳篮,等有空再分类处理。没想到这个“临时抱佛脚”的方法引起很多上班族的共鸣。有位读者说,这个方法让她避免了多次迟到,现在每天出门前都会执行“十分钟急救”。

更让我意外的是《微波炉的隐藏功能》。原本只是随手记录的厨房小发现,比如用微波炉加热海绵消毒、软化红糖结块。发布后收到上百条补充留言,有读者分享用微波炉烘干草药的经验,还有人发现可以快速发面。这些来自读者的智慧让简单的文章变成了集体创作,也让我明白生活小百科的生命力在于持续互动。

阳台上的绿萝又长出了新叶。记得写《植物养护常见误区》时,我根据自己养死三盆绿萝的教训,总结了浇水过量的危害。很多读者留言说看到这里会心一笑,原来大家都曾犯过同样的错误。这种基于真实经历的内容,往往比完美的理论更能打动人心。

从读者反馈中学习成长

邮箱里保存着一位退休教师的来信。她细致地指出了《居家防滑措施》中关于浴室防滑垫的摆放建议,并附上自己多年总结的更安全的位置方案。这封信让我养成了新习惯——现在每写完初稿,都会邀请不同年龄段的试读者提意见。他们的生活经验常常能发现我忽略的细节。

最珍贵的反馈往往来自批评。有篇关于节能省电的文章,读者指出我推荐的一款节能灯实际耗电量比标注更高。核实后我立即在文末添加了更正说明,并详细解释了如何辨别节能产品的真实能耗。这次经历让我建立了更严格的内容核查流程,每个数据都要经过多方验证才能发布。

上周整理读者调查表时发现,带步骤图的文章收藏率是纯文字的三倍。这个数据促使我开始学习简单的绘图软件,现在每篇文章都会配上亲手绘制的示意图。虽然画工依然稚嫩,但读者反馈说这些手绘图让他们感觉更亲切,就像朋友在便签上画的简易说明。

持续改进的写作心得

厨房墙上贴着便签,记录着最近发现的写作问题。比如“避免使用专业术语”、“多举身边例子”、“检查步骤是否可操作”。每次写作前看看这些提醒,就像厨师在烹饪前检查调味料是否齐全。这种持续的自我检视,让每篇文章都能比前一篇稍有进步。

最近开始建立“生活灵感库”——手机里存着随时捕捉的生活片段。可能是超市里看到的有趣包装,也可能是邻居分享的收纳妙招。这些碎片化的观察经过整理发酵,往往会成为最好的写作素材。昨天发布的《快递箱改造计划》,灵感就来自小区垃圾分类站看到的创意纸箱作品。

写作节奏也在慢慢调整。曾经有段时间强迫自己每周产出三篇长文,结果质量明显下滑。现在改为每周一篇深度文章,辅以两篇短小精悍的实用贴。这种“主菜+配菜”的模式,既保证了内容质量,又维持了与读者的日常互动。

窗台上的薄荷在晨光中散发着清香。写作就像照料这些植物,需要定期修剪枝叶,补充养分。当看到读者按照文章里的方法解决生活难题,或是从中获得片刻乐趣时,那些反复修改的深夜,那些推倒重来的时刻,都变成了值得的付出。生活小百科的写作从来不是单向输出,而是在与读者的对话中,共同探索更美好的日常生活。

咖啡馆角落的笔记本摊开着,钢笔在纸页上轻轻划过。坐在对面的年轻女孩犹豫地问:“我也可以写生活小百科吗?”她手里拿着我刚推荐的入门书籍,眼神里带着期待与不确定。这让我想起多年前的自己,在图书馆第一次尝试记录生活技巧时,也是这样既兴奋又忐忑。其实每个人都可以成为生活智慧的记录者,需要的只是迈出第一步的勇气。

找到属于你的写作风格

上周翻看早期文章时忍不住笑了——那些刻意模仿的华丽辞藻,那些拗口的专业术语,现在读来就像穿着不合身的正装。直到某天写厨房清洁技巧时,无意间用了和闺蜜聊天的语气,读者反馈却说“这次特别容易看懂”。这才明白,最打动人的永远是真实的自己。

有位读者分享她的经历:原本总想写出“完美”的生活指南,后来发现最受欢迎的反而是她记录婆婆口头禅的短文——“面粉袋要扎紧,就像系围裙带子”。这些带着生活气息的表达,比严谨的说明书更能让人记住。你的写作风格可能就藏在日常对话里,在给朋友发的语音消息里,在家庭群分享的生活窍门里。

试着在手机里建个“声音备忘录”。记录下你向家人解释某个生活技巧时的自然用语,那些脱口而出的比喻,随手比划的动作描述,都是你独特风格的种子。我书桌抽屉里还留着第一次用口语写作的草稿,涂改得乱七八糟,但那个下午突然找到了写作的节奏——就像终于找到合脚的鞋子。

建立个人知识体系

厨房窗台上放着几个玻璃罐,分别贴着“食材保存”、“清洁妙招”、“收纳技巧”的标签。每当试验成功新的生活小窍门,就会写在便签上投进对应的罐子。这个实体系统后来演化成数字知识库,但分类逻辑始终没变——按照生活场景自然划分。

刚开始写作时容易陷入两个极端:要么零散记录缺乏体系,要么执着于构建完美框架。后来发现最有生命力的知识体系,应该像老奶奶的食谱盒——有些卡片泛黄卷边,有些墨迹新鲜,每张都对应着实际验证过的方法。我的电子笔记里至今保留着“待验证区”,所有未经实践的想法都会先放在这里沉淀。

最近帮朋友整理她的育儿生活技巧,发现她手机相册里存着几百张随手拍——从婴儿服折叠技巧到辅食制作步骤。我们按“衣食住行”重新归类后,这些碎片信息突然呈现出清晰脉络。你的知识体系不需要多复杂,关键是能快速调用、持续更新。就像中药铺的药柜,每个抽屉都知道装着什么,什么时候该补货。

让写作成为生活的一部分

阳台上的小番茄熟了,摘下来做沙拉时顺手记下“催熟技巧”:和苹果放在纸袋里。这样的随手记录已经变成肌肉记忆,就像饭后收拾餐桌那样自然。写作不是额外任务,而是观察生活的自然延伸。

有个有趣的发现:当我停止“我要写作”的刻意提醒,转而培养“这个值得记下来”的习惯后,素材反而源源不断。等公交时看到的雨伞收纳妙招,菜市场阿姨传授的挑西瓜秘诀,这些流动的生活片段比刻意搜索的热点更鲜活。手机备忘录里最新一条是昨天修鞋师傅说的“皮鞋防水小技巧”,简单几句话,却是在专业领域沉淀多年的智慧。

写作节奏也可以很弹性。不必强求每日更新,但可以保持每日观察。我的周记本里有专门一栏叫“生活闪光点”,记录那些让日常更美好的小发现。有时是一行字,有时是个简笔画,积累多了自然就想写成文章。就像腌泡菜,需要给灵感足够的发酵时间。

雨滴顺着窗玻璃滑落,在窗台上聚成小水洼。写作融入生活的过程也是如此悄然无声。从在便签上记下一个生活发现,到整理成有条理的分享,再到看见读者的实践反馈,这个循环会让你的日常变得立体而丰盈。生活小百科写作最美的部分,是让你在记录的同时,更细腻地体验每个平凡日子的独特光泽。