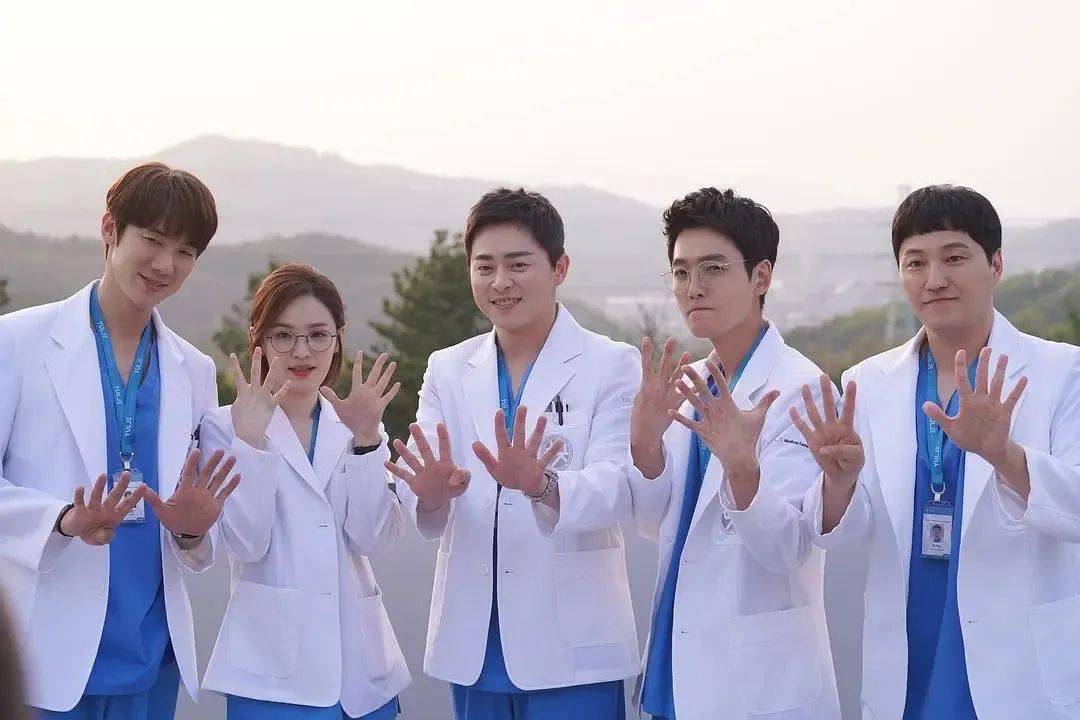

机智医生生活结局什么意思?深度解析五位医生成长与人生哲理

那间熟悉的医院走廊终于安静下来。最后一集播完时,我盯着暗下去的屏幕发了好一会儿呆。记得去年冬天重感冒时,我反复看着这群医生的故事,仿佛他们成了我病中陪伴的朋友。现在故事讲完了,却留下比普通医疗剧更深刻的东西。

结局在剧情发展中的定位与意义

《机智医生生活》的结局不像大多数医疗剧那样安排戏剧性的死亡或惊天动地的转折。它选择在平凡的一天落下帷幕——医生们结束值班,相聚在熟悉的休息室,继续他们的音乐练习。这种看似平淡的收尾恰恰是编剧的精妙之处。

医院生活本质上是循环的。患者来了又走,医生们日复一日面对类似却不同的病例。结局捕捉到的正是这种医疗工作的真实节奏——没有真正的“结束”,只有暂时的停顿。当镜头最后停留在五人乐队合奏的画面,我们明白这个故事从未打算给出所有答案。生命中的疑难杂症不会全部解决,重要的是谁与你一起面对。

结局对整部作品主题的升华作用

这部剧从未仅仅关于医疗技术或医院政治。它的核心一直是人与人之间的联结。结局巧妙地将这一主题推向了更广阔的维度。

看着医生们各自走向不同的专业方向,却依然保持每周相聚的传统,我突然理解了编剧想说的:成长不是分道扬镳,而是在各自道路上依然能找到交汇点。这种处理让整部剧超越了普通职场剧的范畴,成为关于成年人如何维系友情的生动研究。医院不仅是治病救人的场所,更是这些角色彼此治愈的空间。

结局与观众情感共鸣的建立

最打动我的可能是结局没有刻意煽情。没有隆重的告别仪式,没有催人泪下的临终遗言。就像我们真实生活中的告别——往往发生在一个普通的周二下午,当时并不觉得特别,回想起来才明白那一刻的意义。

观众与角色建立的情感连接在这一刻达到顶峰。我们陪伴这些角色走过两季,见证他们的失败与成功,分享他们的欢笑与泪水。当结局来临时,我们不会痛哭流涕,而是带着温暖的微笑,仿佛在向老朋友道别。这种克制的情感表达反而创造了更持久的共鸣。

或许最好的告别就是这样——不觉得真正结束,而是相信那些角色在某个平行时空继续着他们的故事。医院的灯永远亮着,休息室的咖啡机还在运作,而五个医生的友谊,就像他们演奏的音乐一样,余韵悠长。

那个周四晚上,我刚结束一轮夜班,坐在休息室里边喝咖啡边看完了大结局。奇怪的是,明明是一部医疗剧的终结,却让我这个真正的医生感到某种释然——仿佛看到平行时空里,另一群同行找到了我们都渴望的平衡。

五位医生主角的最终归宿分析

李翊晙选择留在医院担任教授,这个决定看似平常,细想却意味深长。他曾是那个能在手术室站20小时的“工作机器”,结局时却学会了准时下班接儿子。我记得有个周日下午,他坐在医院长椅上对安政源说:“现在觉得,能看着宇宙长大比多做一个手术更重要。”这种转变不是放弃,而是重新定义了什么叫做“成功医生”。

蔡颂和最终没有接受美国的高薪职位。她留在韩国,继续做着那些看似普通却至关重要的耳鼻喉科手术。有个细节很打动我——她依然开着那辆老旧的车,依然会在深夜开车去山上观星。或许对颂和而言,职业生涯的巅峰不是头衔或地点,而是能够持续做自己热爱的事,同时保持内心的宁静。

安政源的故事线最让我感慨。从最初那个差点要去当神父的纠结青年,到结局时成为小儿外科的顶梁柱,他的转变并非抛弃信仰,而是找到了另一种侍奉的方式。当他跪在地上与生病的孩子们视线齐平,轻声问“哪里不舒服”时,你明白这个人终于在自己的职业中找到了使命。

金隽婠和杨硕亨的结局同样耐人寻味。一个从刻板严肃的心脏外科专家,变成了会为女友准备惊喜晚餐的温柔伴侣;另一个从社交障碍的富家子,成长为能带领整个妇产科团队的可靠医生。他们的变化不是脱胎换骨,而是在保留本色的基础上,学会了与这个世界温柔相处。

配角人物关系网的圆满收束

冬天和正原的婚礼可能是最明显的“圆满结局”,但编剧处理得相当克制。没有盛大的教堂仪式,只是在医院小教堂简单宣誓,然后回到工作岗位。这种安排反而更真实——医生的爱情往往就发生在值班室的短暂相遇,或是共享一杯咖啡的十分钟里。

张冬天的母亲,那个总是带着泡菜来医院的阿姨,结局时开了家小餐馆。这个设定很妙——她不再只是“患者家属”,而是有了自己的生活轨道。就像现实中那样,医院之外,每个人都有自己的故事在继续。

住院医生们的变化也令人欣慰。润福和弘道从战战兢兢的实习生,成长为能独当一面的专科医生。记得弘道在最后一集对患者家属解释病情时那种沉稳自信,与第一季那个说话都会结巴的新手判若两人。这种成长不是戏剧性的蜕变,而是日复一日的积累,真实得就像我们每个人经历的那样。

角色成长弧线的完美闭环

最让我欣赏的是每个角色的成长都没有偏离最初的设定。翊晙依然是那个幽默风趣的肝胆外科专家,只是学会了在医生与父亲角色间找到平衡;颂和还是那个理性的学霸,但多了几分人情味;政源始终怀着服务他人的心,只是把这份心意倾注在了小儿外科。

他们的专业能力在提升,性格核心却从未改变。这让我想起自己刚当医生时的带教老师说过的话:“最好的成长不是变成另一个人,而是成为更好的自己。”

那些看似微小的改变其实意义重大。比如隽婠学会表达感情,硕亨能够主动社交,这些进步不是编剧强行安排的“人物成长”,而是基于两年间发生的种种事件自然形成的结果。就像现实中,我们都会被经历塑造,但本质不会轻易改变。

当最后一幕五人乐队再次合奏时,你发现每个人都变了,又好像什么都没变。乐器还是那些乐器,歌曲还是那首歌,但演奏的人已经不同——更成熟,更从容,更懂得珍惜眼前的时刻。这种成长弧线的处理,让角色的命运走向既满足又留有余味,就像好的医疗——治愈但不保证永远健康,重要的是教会我们如何带着希望继续生活。

医院外的天空渐渐亮起,他们的故事暂时告一段落,但你知道,在某个我们看不见的地方,那些角色依然在认真地生活,温柔地行医,就像这个世界上所有的好医生一样。

看完大结局那晚,我翻来覆去睡不着。不是为剧情本身,而是那些角色面对困境时的选择,让我想起自己刚当住院医师时的一个深夜。那天我连续工作了36小时,疲惫得几乎站不稳,却在走廊遇见一位握着咖啡等我的患者家属。他说只是想亲自道声谢谢——那一刻我突然明白,这部剧最动人的不是医疗奇迹,而是那些平凡瞬间里闪烁的人性光辉。

医疗职业精神与人生哲理的融合

《机智医生生活》的结局巧妙地将医生这个职业还原成了它最本真的样子——一份需要专业技能的工作,同时也是一种理解生命的方式。李翊晙在最后一季说过一句让我印象深刻的话:“我们治的不是病,是人。”这句话听起来简单,却道破了医疗工作的本质。

记得安政源有个场景,他花费整个下午陪伴一个即将手术的孩子画画。从效率角度看这完全“不划算”,但正是这种超越纯粹医疗的行为,构建了真正的医患信任。现实中我遇到过类似情况,一个害怕MRI检查的小患者,因为陪他聊了十分钟《精灵宝可梦》而顺利配合检查。有时治愈确实始于理解,而非技术。

剧中的医生们从不过度神化自己的职业。他们会有失误,会疲惫,会在值完夜班后渴望一碗热腾腾的泡面。这种真实感反而让医疗精神更加可信——高尚不在于从不犯错,而在于犯错后如何面对;专业不体现在永远超人,而体现在明知极限仍尽力而为。

友情、爱情与亲情的平衡之道

五人组的乐队练习可能是整部剧最精妙的隐喻。每周一次的合奏,就像生活中那些必须坚守的仪式,无论工作多忙都要赴约。这种坚持不是负担,而是让其他一切成为可能的基石。

蔡颂和在结局时选择留在韩国,表面看是为了友情,深层却是找到了自己的节奏。她能同时是顶尖的耳鼻喉科教授、乐队键盘手、朋友的倾诉对象——这些身份不是互相挤压,而是彼此滋养。这让我想起一位前辈医生说过:“平衡不是把时间均分,而是让每个部分都获得它需要的关注。”

金隽婠和女友的关系发展很说明问题。从最初的工作狂到学会为重要的人留出时间,他的转变不是“牺牲事业”,而是拓展了生活的维度。同样,杨硕亨与母亲和解的过程,展示了亲情需要的不是完美无缺,而是持续的理解尝试。

从戏剧到现实的生活智慧延伸

或许这部剧最大的礼物,是它提供的不是样板式的人生答案,而是一种面对生活的态度。每个角色都在寻找自己的“恰到好处”——对翊晙是事业与家庭的平衡,对颂和是理想与现实的妥协,对政源是信仰与职业的统一。

我特别喜欢结局处理“成功”的方式。没有人成为医院院长,没有人获得国际大奖,他们的“成就”是能够准时下班陪伴家人,是保持对医学的热情,是在日常中找到微小而确定的幸福。这种价值观在崇尚“更高更快更强”的当下,显得尤为珍贵。

那些看似平淡的结局场景其实充满深意——冬天和正原在医院小教堂的简单婚礼,颂和依然开着她那辆旧车去山顶看星星,翊晙牵着儿子的手走过医院长廊。这些画面提醒我们,生活的真谛往往藏在这些普通时刻里。

当最后的乐队合奏声响起,你意识到这部剧从来不只是关于医生,而是关于每个在专业与生活间寻找平衡的现代人。它告诉我们,成长不是抛弃初心的蜕变,而是带着最初的热爱,在现实中找到可行的路径。就像好的医疗,它不承诺完美结局,但教会我们如何与不完美共存,并依然保持前行的勇气。

也许这就是《机智医生生活》最持久的启示——在专业领域追求卓越的同时,不忘生活本身的温度;在帮助他人之时,也记得关照自己的内心。毕竟,真正机智的生活,或许就是学会在每个平凡日子里,找到属于自己的音符,然后与他人一起,奏出并不完美却真实动人的旋律。