生活小百科知识大全广播稿:轻松掌握实用生活技巧,让每一天都充满惊喜

广播里传来的生活妙招总能让人会心一笑。那些看似平常的小知识,经过声音的传递就变得格外亲切。我记得有次在车上听到如何快速去除冰箱异味的方法,当天回家就试了试,效果出奇地好。这种即时可用的生活智慧,正是广播稿独有的魅力所在。

广播稿的定义与特点

广播稿是为音频媒体量身定制的内容文本。它不同于书面文章,需要考虑到听众只用耳朵接收信息的特点。声音转瞬即逝,这就决定了广播稿必须简洁明了、重点突出。

这类稿件通常具备三个鲜明特征:口语化表达让内容更易理解,结构清晰确保信息传递效率,实用性强使听众能够即学即用。想象一下,你正在厨房里边听广播边准备晚餐,这时听到一个切洋葱不流泪的方法,马上就能实践——这就是优秀生活小百科广播稿该有的样子。

生活小百科广播稿的价值与意义

在信息爆炸的时代,生活小百科广播稿扮演着知识筛选者的角色。它将海量的生活信息去芜存菁,提炼出真正对日常生活有帮助的内容。这种形式打破了年龄和知识背景的限制,让每位听众都能平等地获取实用知识。

这类节目往往能培养听众的生活智慧。从家居清洁到健康养生,从节能窍门到应急处理,点点滴滴的知识积累最终会提升整体生活质量。我注意到很多忠实听众会养成随手记录广播内容的习惯,这种互动本身就证明了节目的价值。

广播稿的基本结构要素

一个完整的生活小百科广播稿通常包含四个核心部分。开场白要像朋友打招呼般自然亲切,迅速拉近与听众的距离。主体内容需要层次分明,每个知识点之间留有适当的停顿。互动环节可以设计成提问或小测验,增加节目的参与感。结尾部分则要简明扼要地回顾重点,给听众留下深刻印象。

特别要注意的是,广播稿的段落长度应该控制在合理范围内。过长的段落会让听众失去耐心,过短的表述又可能显得支离破碎。理想的状态是像与人聊天那样,既有充分的信息量,又保持着舒适的节奏感。

每次打开收音机,最期待的就是那些能立即用在生活中的小窍门。上周我尝试了广播里教的用报纸擦玻璃的方法,没想到比专业清洁剂效果还好。这种即学即用的满足感,正是生活小百科节目最吸引人的地方。

选题方向与内容分类

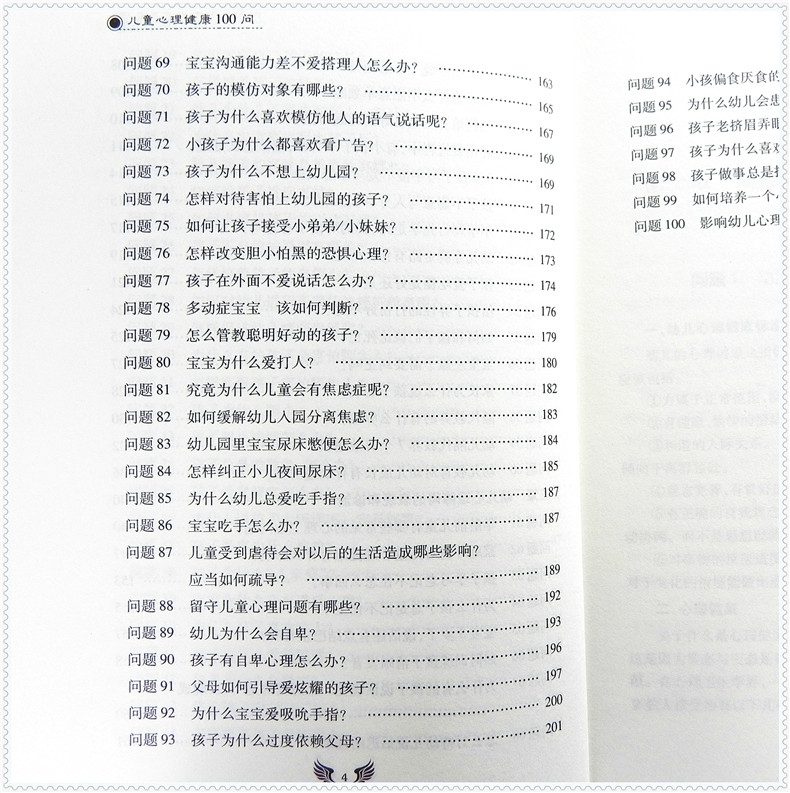

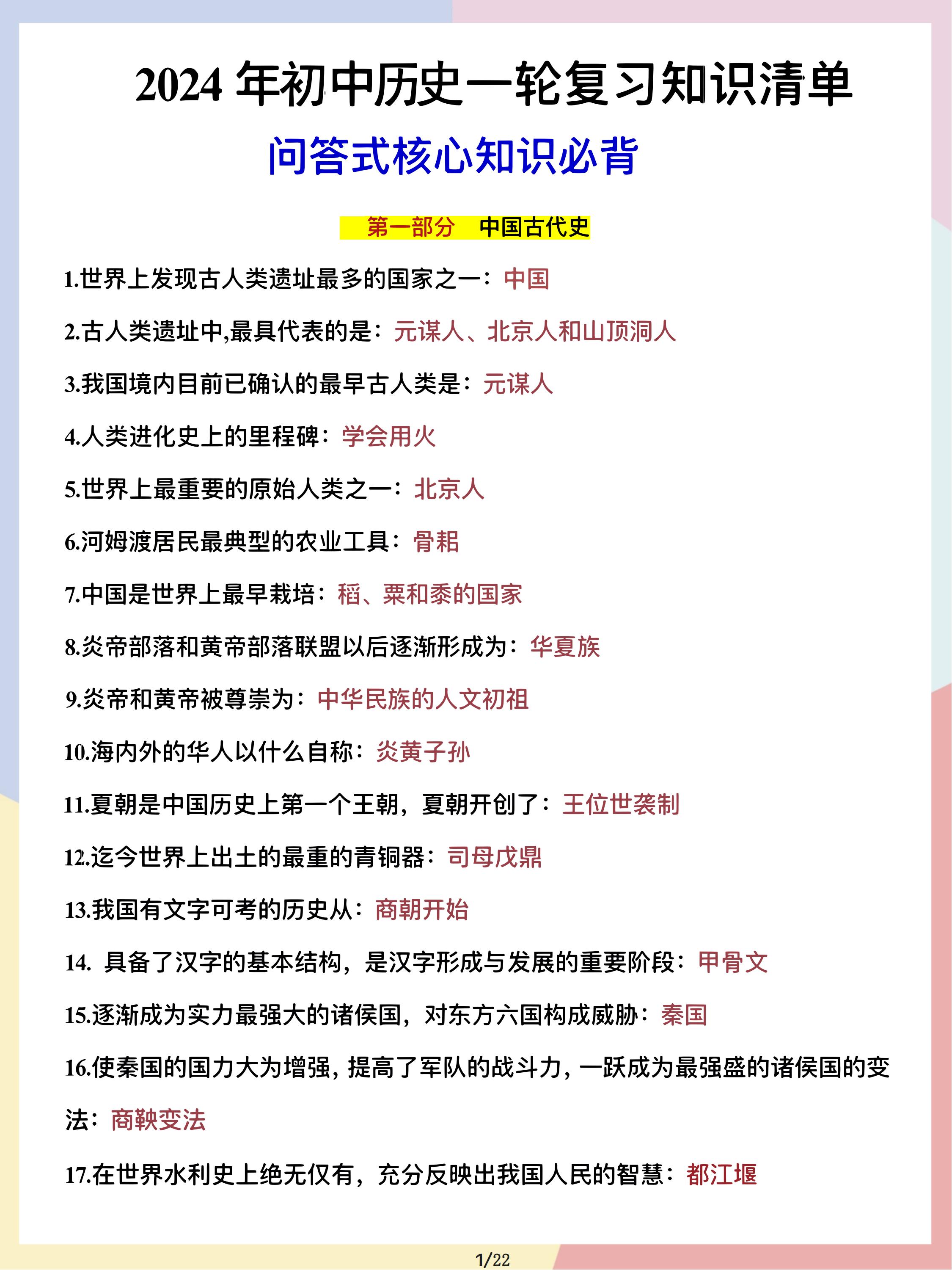

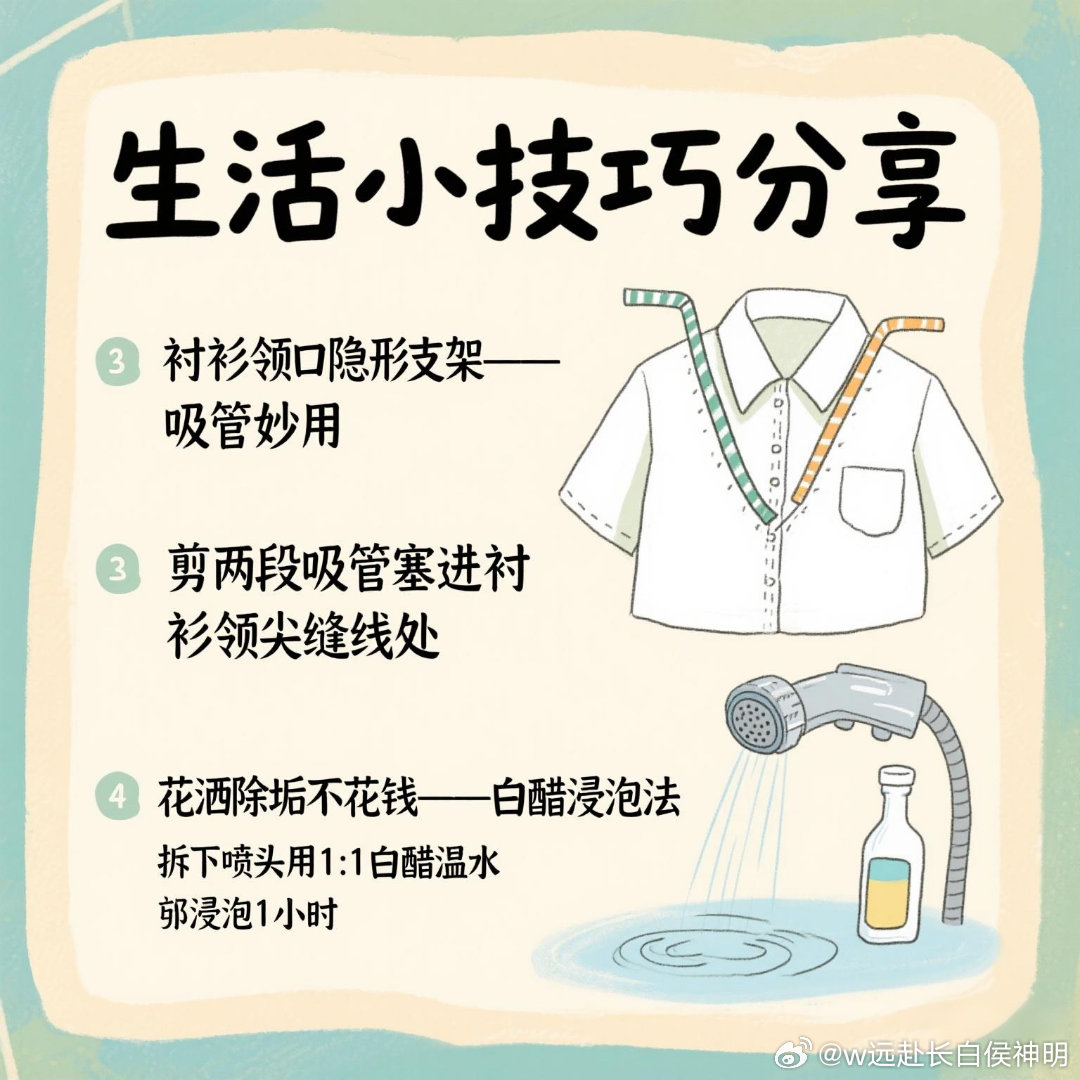

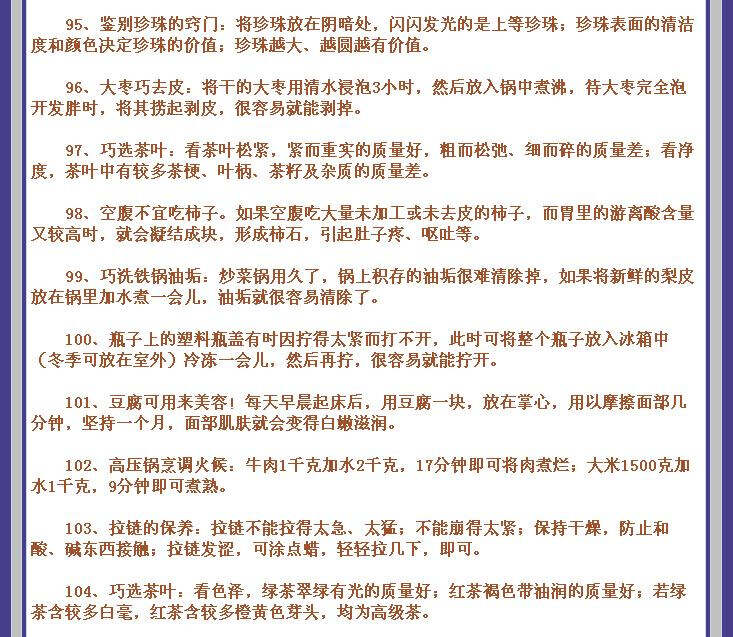

生活小百科的选题应该像超市货架那样琳琅满目又分类清晰。我们可以把内容分成几个主要板块:家居生活类关注日常起居的方方面面,健康养生类侧重身体养护的小技巧,美食厨房类分享烹饪储存的实用知识,还有应急处理类教大家应对突发状况。

春季防潮、夏季消暑、秋季进补、冬季保暖——这些季节性主题总是特别受欢迎。记得去年做了一期梅雨季节衣物防霉的节目,后台收到好多听众的感谢留言。节假日专题也是个不错的选择,比如春节前的年夜饭准备技巧,中秋节的月饼保存方法。

知识点的筛选标准

不是所有生活技巧都适合放进广播。我们要像淘金者那样筛选真正有价值的内容。首要标准是安全性,任何可能引发危险的方法都要排除。其次是可操作性,最好能让听众在五分钟内完成。最后还要考虑普适性,太冷门或需要特殊工具的知识要谨慎选择。

验证知识的真实性特别重要。曾经有听众反映某个去污方法反而弄坏了衣物,这提醒我们必须对每个知识点进行多方核实。现在我会先在家人身上做实验,确认有效才会推荐给听众。

内容编排与逻辑顺序

好的广播稿应该像带朋友逛自家花园,既要有明确路线,又要留出惊喜空间。通常我会把最实用的内容放在前三分之一处,因为这是听众注意力最集中的时段。相关主题的知识点要编排在一起,比如清洁技巧接着收纳方法,这样符合听众的思维习惯。

难度要循序渐进。先介绍简单易行的方法,再逐步深入。就像教人做菜,总得从洗菜切菜开始,不能一上来就讲高难度的翻炒技巧。每个段落之间要留有呼吸的空间,给听众消化吸收的时间。

实用性与趣味性结合

生活知识不该是枯燥的教科书。我常把知识点包装成小故事,比如用“邻居阿姨的独门秘籍”这样的开场白。适时加入一些冷知识也能增加趣味性,像“你知道吗?香蕉皮可以擦皮鞋”这样的小彩蛋总能引起听众兴趣。

互动环节的设计很关键。可以邀请听众分享自己的小窍门,或者设置“生活难题征解”环节。有次我们征集解决蚂蚁困扰的方法,没想到收到两百多条回复,最后做成了一期特别节目。这种参与感让知识传播变成了双向的交流。

每次写广播稿时,我总会想起第一次录音时的紧张。手抖得连稿纸都在响,后来才明白,真正的好稿子应该像和朋友聊天那样自然流畅。上周有位听众说我们的节目听起来就像邻居在分享生活经验,这大概是对广播稿最好的评价。

语言风格与表达方式

广播语言需要找到专业与亲切的平衡点。就像咖啡里加的那勺糖,既要保持知识的准确性,又要让听众感到温暖舒适。避免使用太多专业术语,如果必须使用,记得用生活化的比喻来解释。比如说“氧化”不如说“像切开的苹果放久了会变色那样”。

语速和语调的变化很重要。讲到关键知识点时可以稍微放慢,强调的部分可以提高声调。我习惯在写稿时用不同颜色的笔标注:红色表示要加重语气,蓝色提示需要放慢速度。这种视觉提示在录音时特别管用。

开头吸引与结尾总结

节目开头的前30秒决定听众是否会继续听下去。我常用的方法是设置一个生活场景:“早上急着出门却发现衬衫有褶皱怎么办?”或者提出一个常见困扰:“为什么切洋葱总是流泪?”这样的开场能立即引发共鸣。

结尾要给人意犹未尽的感觉。最好的结尾就像甜点的最后一口,既满足又让人期待下次。可以用一句话总结本期重点:“记住这三个清洁妙招,让周末大扫除事半功倍。”有时我会用提问结尾:“你有哪些独家生活小窍门?欢迎分享给我们。”这样的开放式结尾能延续节目的生命力。

过渡衔接与节奏把控

段落之间的过渡要像溪流转弯那样自然。我常用“说到清洁,不得不提收纳”这样的承上启下,或者用“除了厨房,卧室也有小窍门”来转换场景。偶尔插入短暂的停顿,给听众思考的时间,就像音乐中的休止符,让整体节奏更富韵律。

节奏感来自于内容的张弛有度。密集的知识点之后要安排轻松的内容,比如插播一个听众来信或趣味小故事。记得有期节目在介绍完五个厨房技巧后,讲了个煎蛋失败的笑话,后期反馈显示这个环节的听众留存率特别高。

口语化表达技巧

把书面语转换成口头语是个技术活。写完稿子后我一定会大声朗读,那些拗口、冗长的句子在朗读时立刻原形毕露。把“此外”改成“还有”,把“综上所述”换成“总的来说”,这样的调整让语言更接地气。

多用拟声词和感叹词能让内容活起来。“吱呀一声打开老旧的柜门”比“打开柜门”更有画面感。“哇,原来如此”这样的反应词,能让听众感觉就像在和你面对面交流。偶尔的口误或重复反而显得真实,就像平时聊天时偶尔会卡壳一样自然。

适当使用第一人称和第二人称拉近距离。“我试过这个方法,真的很管用”比“这个方法很有效”更有说服力。“你可以这样试试”比“人们可以这样操作”更亲切。这种对话式的表达,让冰冷的知识传递变成了温暖的分享。

录音棚的隔音门在身后轻轻合上,世界突然安静下来。第一次坐在调音台前,我看着密密麻麻的按钮发愣,直到导播拍拍我的肩说:“别紧张,就当是在和听众喝下午茶。”这句话我一直记着。后来发现,最好的广播效果就是让听众忘记他们正在听广播,而是感觉有个人在耳边轻声分享生活智慧。

音频制作要点

录音环境的重要性超乎想象。我曾经在衣柜里录过音,挂满衣物的空间意外地能吸收回声。专业录音棚当然更理想,但居家录制时,选择软装较多的房间,拉上窗帘,在地面铺条毯子,这些简单措施都能显著提升音质。

背景音乐是节目的调味料。轻快的片头音乐像朋友见面时的微笑,舒缓的过渡音乐给听众思考的间隙。但音乐永远只是配角,音量要控制在似有若无的程度。有期节目我们试验了鸟鸣声作为背景音,结果听众反馈说像在公园里边散步边学知识,效果出奇地好。

人声处理需要把握分寸。适当的降噪和均衡能让声音更清晰,但过度修音会失去真实感。我习惯保留轻微的呼吸声和翻稿纸的细微响动,这些生活化的声音元素让节目更有温度。有位老年听众说,她就爱听我翻稿纸的声音,让她想起年轻时听收音机的日子。

互动环节设计

互动不是节目的点缀,而是内容的延伸。我们设置过“生活妙招征集”环节,结果一位听众分享的用旧袜子做拖把的方法,成了当月最受欢迎的片段。这种来自真实生活的智慧,往往比精心准备的内容更能打动人心。

电话连线需要提前准备。导播会与参与听众简单沟通,但不会预演具体对话。这种半即兴的交流充满惊喜,也带着真实的笨拙感。有次一位阿姨在电话里激动地说不出话,安静了几秒后突然唱起歌来,那段意外的歌声反而成为节目最动人的瞬间。

新媒体互动拓展了节目边界。我们在社交媒体发起“今日小实验”话题,鼓励听众实践节目里的方法并拍照分享。看到主妇们晒出用节目方法整理好的衣柜,学生们展示自制的简易书签,这种即时反馈让广播内容在现实中开花结果。

节目时长控制

黄金15分钟法则很实用。大多数生活类广播的注意力峰值就在这个区间。我们把核心知识点放在前8分钟,互动环节放在中间,总结回顾放在最后。像泡一杯好茶,时间太短味不够,太久又会涩。

内容密度需要精心调配。一分钟内最好只讲一个主要知识点,配以两个具体例子。过于密集的信息会让听众疲惫,太过松散又显得空洞。我习惯用计时器练习朗读,确保每个环节的时间分配恰到好处。

留白是种艺术。适当停顿不仅给听众消化信息的时间,更营造出舒适的收听节奏。就像国画里的留白,那些安静的时刻反而让内容更有分量。有听众说最喜欢节目里那些短暂的沉默,让她有机会思考刚听到的内容。

效果评估与改进

听众反馈是最真实的镜子。我们定期分析热线电话和留言,发现那些具体的生活困扰往往能引发最热烈的讨论。比如“冰箱异味去除”这类话题的参与度,总是高于泛泛而谈的“健康生活”。

数据会说话但不会表达全部。收听率显示早间7:30-8:00时段最受欢迎,进一步调查发现很多主妇边准备早餐边听节目。于是我们调整内容,在这个时段增加厨房相关的小窍门,果然获得更多好评。

持续改进需要勇气。有次我们彻底改变了片头音乐和主持风格,最初收到不少批评信件。但三个月后,节目收听群体年轻了五岁。改变就像调整菜谱,总需要时间让味道融合。现在回头看,那些批评信件成了我们最珍贵的成长记录。