生活百科分享平台推荐与实用生活小常识大全,轻松解决日常难题

早上煮鸡蛋时突然发现冰箱里只剩最后一个,这时候你是选择放弃早餐还是尝试其他做法?上周我就遇到了这种情况,结果在小红书找到一个用土豆代替鸡蛋做早餐饼的妙招。这种随时能获取生活智慧的地方,就是生活百科分享平台。

1.1 主流生活百科平台推荐

打开手机应用商店搜索“生活百科”,跳出来的结果可能让你眼花缭乱。目前市面上主要分为三类平台:

综合类知识社区以知乎为代表,这里聚集了大量专业人士分享生活经验。记得有次家里水管漏水,我在知乎找到一位水管工写的详细修复教程,连需要购买什么规格的密封胶都标注清楚了。

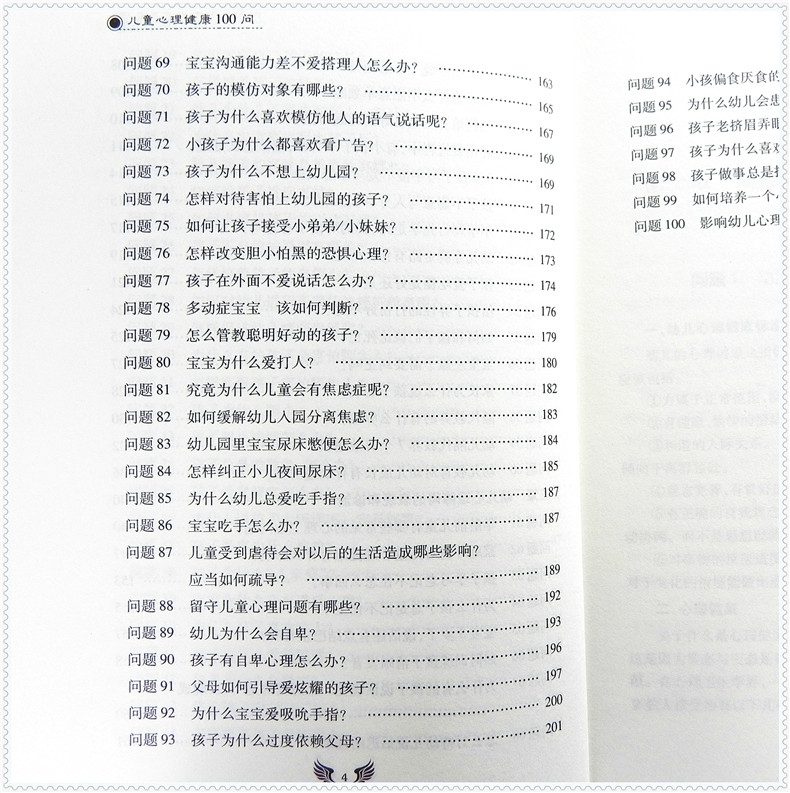

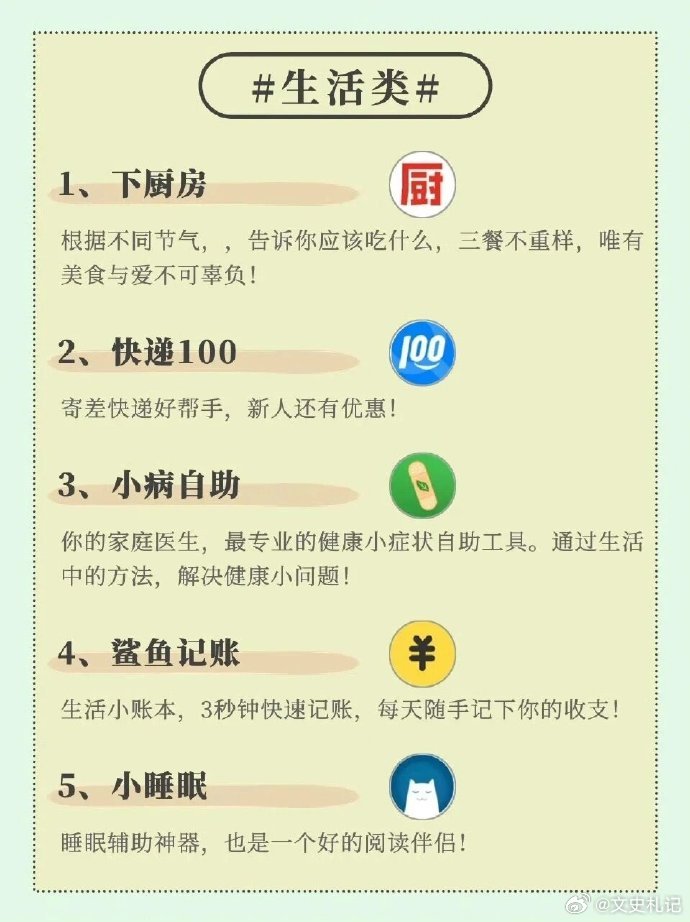

垂直类生活平台包括小红书和下厨房。小红书的短视频形式特别适合展示生活技巧,比如如何快速叠衣服、怎样去除厨房油污。下厨房则专注美食领域,从家常菜到烘焙技巧应有尽有。

工具型应用如懒人Excel和过日子,前者专注办公技巧,后者侧重健康养生。这些平台就像专业工具箱,每个都针对特定生活场景提供解决方案。

1.2 平台特色功能对比分析

不同平台的核心功能差异挺有意思。知乎擅长深度解析,一个“如何正确洗草莓”的问题能获得植物学博士从农药残留到清洗原理的完整分析。小红书则胜在直观易懂,30秒视频教你用面粉水浸泡就能去除草莓表面杂质。

内容形式也各具特色。图文并茂的攻略适合需要仔细阅读的复杂操作,比如家具组装或电器维修。短视频更合适展示需要观察动作的生活技巧,像切菜手法或健身动作。

互动机制直接影响学习效果。有些平台允许追更和提问,当你按照教程操作遇到困难时,能直接向原作者请教。这种即时反馈对生活技巧的学习特别重要,毕竟每个人的实际操作环境都可能存在差异。

1.3 如何选择适合自己的分享平台

选择平台时首先要考虑你的学习偏好。视觉型学习者可能更适合视频平台,而阅读型学习者或许更青睐图文社区。我表妹就特别喜欢看视频学化妆技巧,她说看着别人实际操作比读文字说明容易理解多了。

内容质量参差不齐是常见问题。建议新手从认证专家或高赞内容入手,这些通常经过更多人验证。有个简单方法:查看作者的历史内容和评论区互动情况,持续产出优质内容的创作者更值得信赖。

时间投入也需要考量。碎片化时间多的上班族可能更适合短视频平台,而时间充裕的学生或许能享受深度阅读的乐趣。重要的是找到与你生活节奏匹配的平台,这样才能持续获得价值。

实际体验永远是最好的检验标准。不妨同时下载两三个不同类型的平台,用一周时间感受每个平台的内容质量和社区氛围。最适合你的那个,一定会让你产生“这个技巧太实用了”的感叹。

生活百科平台就像一位随时待命的生活顾问,无论遇到什么生活难题,总能在这里找到灵感。选对平台,相当于为日常生活配备了一位贴心助手。

去年搬家时,我面对堆积如山的纸箱手足无措。直到邻居阿姨教我用颜色标签区分物品类别,这个简单方法让整理效率提升了好几倍。这些看似微小却极其实用的经验,就是我们常说的生活小常识。

2.1 生活小常识的定义与分类

生活小常识究竟是什么?它不像教科书知识那样系统完整,更像是民间智慧的结晶。比如知道香蕉和苹果不能放在一起储存,因为苹果释放的乙烯会加速香蕉成熟。这类知识往往通过口耳相传,在生活实践中被反复验证。

从内容维度看,生活小常识大致涵盖几个领域。家居类包括清洁窍门、收纳技巧,比如用旧报纸擦玻璃比专业清洁剂更干净。饮食类涉及食材处理、烹饪方法,我记得妈妈总说煮饺子时水要宽,这个道理直到自己做饭才真正明白。

健康类小常识特别值得关注。从小被教导“饭前洗手”看似简单,却是预防疾病最有效的方法之一。安全类知识同样重要,像手机充电时最好不要放在床上这种提醒,可能避免一场意外。

这些知识往往带有地域特色。北方人懂得如何在冬季防止水管冻裂,南方人则更擅长应对梅雨季节的防潮问题。生活小常识就像一本永远在更新的生活指南,随着时代发展不断丰富。

2.2 实用生活技巧的重要性

掌握生活技巧的直接好处是提升效率。用两个衣架组合晾晒枕头,比平铺晾干快得多。这类小窍门能帮我们节省大量时间,把精力投入到更重要的事情上。

经济价值不容忽视。学会正确储存食物可以减少浪费,掌握基础维修技能能省下不少维修费用。我朋友通过自学手机贴膜技巧,不仅自己再也不花冤枉钱,还能帮同事贴膜。

生活质量改善往往来自细节优化。知道在冰箱里放碗水能除异味,发现柠檬汁可以去除砧板腥味——这些微小的改变让日常生活更舒适。有时候,一个简单的调整就能解决困扰已久的问题。

更重要的是培养解决问题的能力。当你积累足够多的小常识,面对突发状况会更从容。上次家里停电,我立即想起把手机手电筒打开倒放在水杯上,整个房间就有了应急光源。

2.3 常见生活问题解决方案

厨房难题总有巧妙解法。切洋葱时流泪不止?放在冰箱冷藏半小时再切就好多了。米饭煮糊了怎么办?在饭上放几片面包,盖上锅盖焖五分钟,面包会吸收糊味。

衣物护理的智慧代代相传。羊毛衫洗后缩水,可以用蒸汽熨斗边蒸边轻轻拉伸恢复原状。皮鞋划痕用颜色相近的蜡笔涂抹就能遮盖,这个方法我用了好几年。

居家生活中的小麻烦需要创意解决。遥控器找不到时,用手机摄像头寻找是个绝招——透过摄像头能看到遥控器发出的红外线。家具刮伤地板,用核桃仁在刮痕处摩擦就能修复。

健康相关的问题要格外谨慎。轻微烫伤立即用流动冷水冲洗比任何药膏都有效。鼻塞时按压鼻翼两侧的迎香穴,通常几分钟就能缓解。当然,严重情况还是要及时就医。

这些小常识的魅力在于,它们让复杂的生活变得简单。每次成功解决一个生活难题,都会带来小小的成就感。生活就是这样,懂得越多,过得越轻松。

上周清理厨房时,我发现水槽边缘的霉斑怎么都擦不掉。正准备放弃时,突然想起用牙膏和旧牙刷可以轻松去除。这个简单的方法让我省下了买专业清洁剂的钱,也让我重新思考——家的舒适度往往取决于这些不起眼的小技巧。

3.1 厨房清洁与收纳妙招

厨房是家的心脏,但也是最容易变得杂乱的地方。油烟机滤网积满油垢时,可以拆下来用热水加小苏打浸泡,油污会自然溶解。这个方法比强力清洁剂更环保,对呼吸道也更友好。

收纳空间永远不够用?试试在橱柜门内侧安装收纳架。调料瓶、保鲜膜这些小物件都有了归宿,台面瞬间清爽许多。我习惯把常用的厨具挂在墙面挂钩上,不仅取用方便,还能成为厨房的装饰元素。

冰箱整理是个技术活。用透明的收纳盒分类存放食材,一眼就能看到库存情况。在盒子里垫张厨房纸,能吸收多余水分延长蔬菜保鲜期。记得鸡蛋不要放在冰箱门的位置,那里的温度波动最大。

水槽区域的维护经常被忽略。定期倒入半杯小苏打和一杯白醋,静置十分钟后冲洗,能保持管道畅通。不锈钢水龙头上的水渍,用柠檬片擦拭就能恢复光亮,还留下清新的果香。

3.2 衣物保养与清洁技巧

真丝衬衫的护理需要特别细心。我曾在旅行时把真丝衣服卷起来收纳,这样比折叠更能减少褶皱。如果不幸出现皱痕,挂在充满蒸汽的浴室里就能自然平整,完全不需要熨烫。

白色衣物发黄是个普遍困扰。在洗前用柠檬汁浸泡半小时,阳光晾晒后就会恢复洁白。这个方法对棉质T恤特别有效,我儿子的校服都是这样保养的。

毛衣起球确实影响美观。现在有专门的去球器,但用剃须刀轻轻刮除同样有效。记得要顺着纹理方向,动作一定要轻柔。收纳毛衣时最好折叠存放,衣架会导致肩部变形。

鞋子的保养往往能看出一个人的生活态度。皮鞋淋雨后要立即用软布擦干,塞入报纸吸湿并定型。运动鞋的清洁可以用旧牙刷蘸牙膏刷洗,连鞋边缝隙都能焕然一新。

3.3 家居环境优化方法

室内空气质量直接影响健康。除了开窗通风,在角落放置竹炭包能持续吸附异味。绿植是天然的空气净化器,芦荟、吊兰这些品种既美观又容易养护,特别适合新手。

光线调节能改变空间氛围。我习惯在不同区域使用不同色温的灯光——书房用冷白光帮助集中注意力,卧室用暖黄光营造放松环境。镜子巧妙摆放还能增加空间感,让小户型显得宽敞。

温湿度控制需要智慧。干燥季节在暖气上放盆水,比加湿器更自然湿润空气。梅雨时节则可以用布袋装生石灰放在衣柜除湿,这个方法老一辈人用了很多年。

家居安全细节最值得关注。在光滑的地毯下铺防滑垫,给家具尖角装上防护套,这些小事能避免很多意外。晚上留一盏小夜灯,既方便起夜又不会影响睡眠。

家的意义不在于面积大小,而在于每个角落都充满用心经营的痕迹。这些实用技巧就像生活的调味料,让日常变得更有滋味。当你开始享受打理家的过程,生活自然会回报你更多的舒适与安宁。

去年体检报告上那几个飘红的指标,让我开始重新审视自己的生活习惯。从每天多走2000步开始,到学会在高压工作时做一分钟深呼吸,这些微小的改变像水滴石穿,慢慢重塑着我的健康状态。

4.1 日常饮食健康指南

早餐的重要性怎么强调都不为过。我现在固定会吃个水煮蛋搭配全麦面包,简单却能让整个上午保持精力充沛。记得有段时间为了赶工经常跳过早餐,结果不到十点就头晕手抖,工作效率反而更低。

膳食搭配其实不需要太复杂。我的营养师朋友说,每餐保证有蛋白质、碳水、蔬菜就行,像鱼肉配糙米和西兰花就是很好的组合。色彩丰富的餐盘往往意味着营养更全面,这个视觉判断法很实用。

喝水这件事需要点小技巧。在办公桌放个有刻度的水杯,上午喝完800ml,下午再完成800ml,轻松达到每日饮水目标。温水比冰水更适合中国人体质,这点我深有体会——自从改喝温水,胃胀气的情况少了很多。

零食选择藏着大学问。把抽屉里的饼干换成无盐坚果和酸奶,既满足口腹之欲又补充营养。下午三点是能量低谷,这时候吃个苹果比喝咖啡更提神,还不会影响夜间睡眠。

4.2 简单有效的运动方法

碎片化运动效果超出预期。等电梯时做几个踮脚动作,接电话时站起来活动肩颈,这些零散的运动时间加起来也很可观。我手机里设了每小时起身的提醒,虽然每次只活动两三分钟,但全天下来居然能累积半小时的活动量。

步行是最被低估的运动。我开始用计步器后才发现,故意把车停远些、选择走楼梯这些决定,让日均步数轻松过万。最近发现听着播客散步特别享受,既锻炼身体又获取信息,一举两得。

居家运动可以很有趣。对着视频跳健身操,或者铺张瑜伽垫做些拉伸,都是不错的选择。我特别喜欢在睡前做几个简单的瑜伽动作,紧绷的肩颈放松后,睡眠质量明显提升。

运动装备不必追求高端。舒适的运动鞋和吸汗的衣物就足够,关键是养成规律。周末约朋友爬山或骑行,把锻炼变成社交活动,坚持起来会容易很多。

4.3 心理健康维护技巧

情绪需要像身体一样的日常保养。我开始写简单的情绪日记,就记录当天最开心和最困扰的事,这个习惯帮助我更快地觉察自己的心理状态。有时候重读之前的记录,会发现当时觉得天大的事,其实过段时间就淡忘了。

呼吸是最便携的减压工具。遇到紧张时刻,试试吸气4秒、屏息4秒、呼气6秒的节奏,重复几次就能让心跳慢下来。这个技巧我在重要会议前经常使用,效果出奇的好。

社交断舍离值得尝试。我定期清理不再联系的微信好友,退出无关的群聊,信息过载真的会消耗心理能量。把时间留给真正重要的关系,人际负担减轻后,整个人都轻松不少。

培养个与工作无关的爱好。我最近在学水彩画,虽然画得不太好,但专注调色的过程特别解压。这种纯粹的享受让人暂时脱离日常角色,像是给心灵做个SPA。

健康就像储蓄,每天的小投入会在未来带来丰厚回报。这些养生小常识不是严苛的教条,而是邀请你用更温柔的方式对待自己。当健康成为生活的一部分而非目标时,幸福自然如影随形。

上周整理手机相册时,发现三年前拍的第一条生活技巧视频——教大家用旧丝袜过滤豆浆。画质模糊、镜头晃动,但那条视频至今还有人点赞留言。从那个青涩的开始到现在,我慢慢理解了内容创作的本质:不是展示完美,而是分享真实有用的经验。

5.1 如何创作有价值的生活百科内容

选题往往藏在日常的痛点里。我家厨房水槽经常堵塞,试遍各种方法后,发现用小苏打加白醋效果最好。把这个解决过程拍成短视频,意外获得很多感谢留言。生活中那些让你“啊哈”一下的瞬间,通常也是别人的需求点。

内容真实度比精美度更重要。有次分享快速叠衣技巧,镜头里不小心把衣服掉在地上,我自然地捡起来继续演示。没想到这条“不完美”的视频反响特别好,观众说这样更真实可信。生活百科不需要滤镜,小小的瑕疵反而拉近距离。

信息密度需要精心把控。我习惯把复杂技巧拆解成三个步骤,每个步骤配一张示意图。比如教大家收纳冬季衣物,就分“清洁、折叠、存放”三个环节,每环节展示关键动作。太简略让人看不懂,太冗长又会失去耐心,这个平衡需要反复调整。

实用价值是内容的核心。创作前不妨自问:这个技巧能帮人节省时间、金钱还是精力?记得分享用啤酒擦植物的叶子更油亮的小窍门,就因为满足了“省钱又有效”的需求,成了我传播最广的内容之一。

5.2 内容分享的最佳实践

平台特性决定呈现方式。同样的收纳技巧,在小红书要用精美图文展示,在抖音需要15秒内演示完,知乎则适合深度解析原理。我把同一主题做成不同版本,发现短视频适合展示效果,长图文更适合说明细节。这种多平台适配让内容触及更多需要的人。

发布时间藏着小心机。早餐食谱早上七点发,清洁技巧周末上午发,这些符合生活场景的时间点能让内容更快被看见。我测试过,周四晚上的生活技巧类内容互动率总是最高,可能大家都在为周末居家做准备吧。

标题是内容的第一印象。“十分钟搞定全家晚餐”比“烹饪方法分享”点击率高得多。数字、结果、痛点这些元素组合起来,能让有价值的内容不被埋没。不过切记不要做标题党,内容必须对得起标题的承诺。

持续输出比偶尔爆款更重要。设定每周三晚上固定分享一条生活技巧,这个习惯坚持半年后,慢慢积累起一批忠实观众。稳定的更新节奏让读者产生期待,也倒逼我不断观察生活、挖掘新内容。

5.3 互动交流与经验传承

评论区是内容创作的延伸。有观众在我分享的除霉方法下留言,说加少量漂白水效果更好。我把这个补充更新到正文里,并标注贡献者名字。这种开放态度让内容在交流中不断优化,观众也更有参与感。

建立社群让分享更深入。我建了个厨房技巧交流群,大家互相分享失败经验和成功诀窍。有人演示如何煎出完整的鱼,有人教快速剥蒜的方法。这种集体智慧的碰撞,比单向输出有趣得多。

经验传承需要场景化表达。教老年人使用智能手机,不能光讲功能,要结合他们买菜、看孙子、和老朋友联系的具体需求。把抽象的知识嵌入具体的生活场景,理解门槛就大大降低了。

创作的过程也是自我提升。为了分享衣柜收纳法,我不得不先整理自己的衣柜;要写高效清洁指南,必须先实践各种方法。这种“输出倒逼输入”的循环,让我的生活也变得越来越有序。

好的生活百科内容像种子,在分享中生根发芽。当你看到有人留言说“用了你的方法真的有效”时,那种满足感远超流量数据。知识在传递中不仅没有损耗,反而因为每个人的实践和补充变得更加丰富。这大概就是分享最迷人的地方。

去年搬家整理书房时,翻出七八个笔记本——有专门记录烹饪技巧的,有收集清洁妙招的,还有记满养生小知识的。这些零散的记录像拼图碎片,直到我开始系统整理才真正发挥作用。生活百科的学习也需要从随意收集转向有意识的构建,这个过程让我体会到知识体系化的力量。

6.1 建立个人知识体系

分类是知识管理的第一步。我把所有生活技巧按“衣食住行健康”五大类整理,每类再细分。比如“食”下面分烹饪、储存、采购;“住”包含清洁、收纳、维修。这种树状结构让零散的知识找到了归属,需要时能快速定位。

工具选择影响整理效率。试过各种笔记软件后,我最终回归最简单的文件夹+标签组合。用云笔记建立主文件夹,给每个技巧打上多个标签:比如“厨房清洁”既属于“居住”大类,又有“快速”“省钱”等属性标签。多重分类让同一个知识能从不同角度被找到。

建立知识间的连接特别重要。学习冰箱除味时,我联想到之前收集的柚子皮用法,把两个技巧关联起来。这种跨领域的连接常常能产生新思路,比如把收纳原则应用到时间管理上。知识不是孤岛,它们的交汇处往往藏着最实用的智慧。

定期复盘优化体系。每季度我会回顾知识库,删除过时内容,合并重复条目。有次发现收藏了五种不同的叠衣方法,其实原理都一样,只是演示角度不同。精简后的知识库更清爽,使用效率也更高。

6.2 持续学习与更新方法

信息源需要精心筛选。我固定关注几位实践型的生活博主,他们分享的都是亲身验证过的方法。相比纯理论派,这些来自真实生活的经验更可靠。但也会定期审视关注列表,淘汰那些内容质量下降的账号。

学习节奏比强度重要。每天花15分钟阅读生活技巧,比周末突击三小时效果更好。我把这个习惯嵌入早餐后的固定时段,边喝咖啡边浏览新知识。持续的小投入积累起来,一年后发现自己已经掌握了几百个实用技巧。

实践是检验知识的唯一标准。看到用土豆皮清洗水龙头的技巧,我当天就试了试。效果确实不错,但发现对顽固水渍需要配合旧牙刷。这个补充让知识变得更完整。未经实践的知识只是信息,用过才知道哪些真正适合自己。

建立更新机制很关键。三年前学的很多清洁方法,现在有了更环保的替代方案。我设置季度提醒,专门检查那些“经典技巧”是否有更新版本。生活知识也在迭代,保持更新才能不被过时方法误导。

6.3 生活技能提升路径规划

设定可衡量的成长目标。与其模糊地说“想变得更会生活”,不如具体到“三个月内掌握20个快手菜”“半年学会基本缝纫修补”。这些小目标像登山时的驿站,完成一个就离“生活达人”更近一步。

找到适合自己的学习路径。朋友推荐我学烘焙从面包开始,试了一次完全失败。后来发现从饼干、蛋糕这些简单的入手,建立信心后再挑战高难度,整个过程顺利很多。了解自己的学习节奏很重要,别人的捷径未必适合你。

刻意练习提升技能深度。学会基础收纳后,我专门花时间研究不同材质的衣物收纳法。羊毛衫要卷放,真丝衣物需要悬挂,羽绒服不能过度压缩。这种在某个细分领域的深入探索,让技能从“会”升级到“精通”。

搭建个人生活知识库。我把验证过的技巧整理成电子手册,分门别类存储。遇到问题先查自己的知识库,找不到答案再向外寻求。这个过程让我清楚知道自己掌握了什么,还需要学习什么。这份不断丰富的个人手册,成了我最可靠的生活顾问。

学习生活百科像打理花园,需要耐心和方法。从随意撒种到规划种植,从零散收获到系统收成,每个阶段都有不同的乐趣。当你发现生活中的问题越来越少,解决速度越来越快,那种从容和自信,就是学习带来的最好回报。