生活百科普及生活常识:轻松掌握日常技能,省钱省心更快乐

记得去年帮朋友搬家时发生的一件事。打开新家的水龙头发现水流特别小,朋友第一反应是找水电工维修。我观察了下情况,建议他先检查总阀门是否完全打开——果然,阀门只开了不到一半。这个简单的生活常识,帮他省下了三百元的上门费。

生活百科的定义和范畴

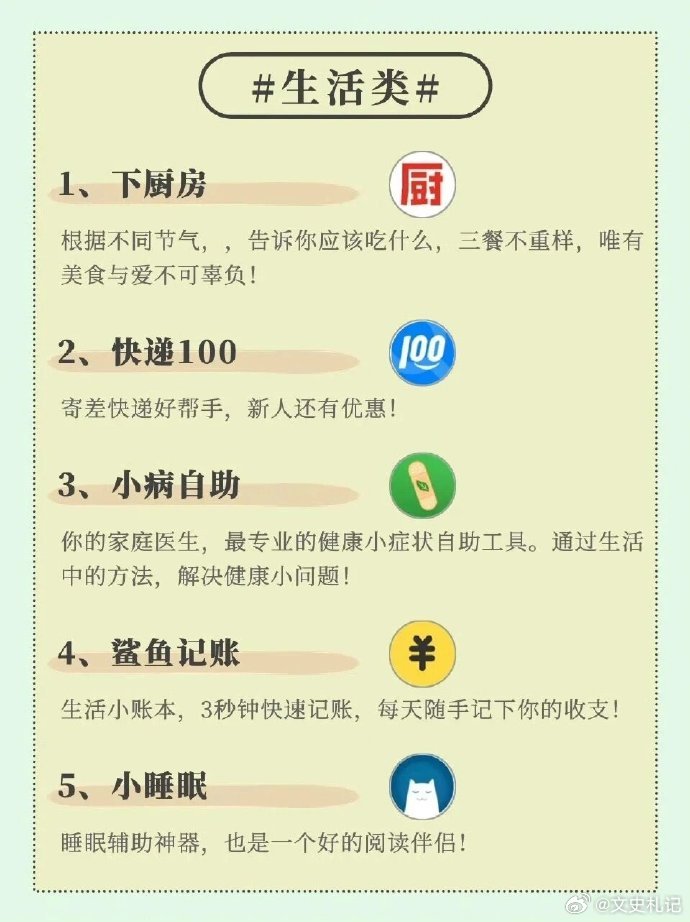

生活百科就像一本无形的生存指南。它涵盖了我们日常所需的各种实用知识,从烹饪技巧到家电维护,从健康护理到财务规划。这些知识往往不会出现在学校的教科书里,却构成了我们每天生活的基础。

它的范畴相当广泛。你可以把它想象成一个巨大的知识网络,每个节点都对应着生活中的某个场景。比如食物保存的方法、衣物去渍的窍门、家庭急救的措施、消费维权的途径。这些看似零散的知识点,实际上构成了我们应对日常问题的工具箱。

生活常识的具体内容

生活常识渗透在生活的每个角落。清晨醒来,如何科学安排早餐属于营养常识;出门上班,选择最佳路线涉及交通常识;工作中处理文件,需要了解基本的办公设备使用常识;晚上回家做饭,又运用到食品安全常识。

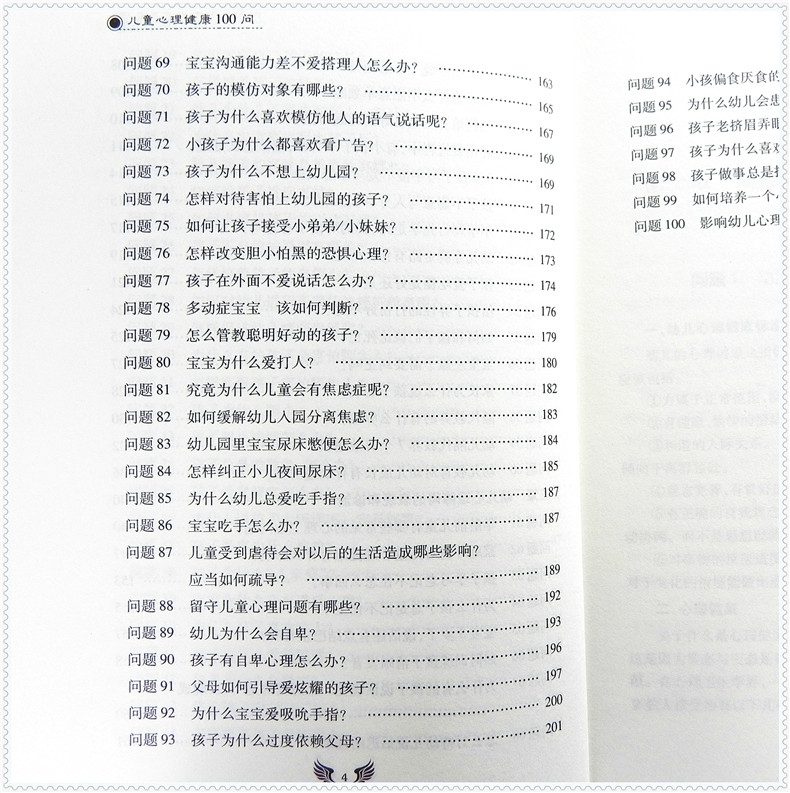

具体来说,它至少包含这些方面: - 居家生活类:家电使用、简单维修、清洁技巧 - 健康医疗类:急救知识、疾病预防、合理用药 - 金融法律类:理财基础、消费权益、合同常识 - 社交礼仪类:沟通技巧、场合着装、餐桌礼仪 - 安全防范类:防火防盗、交通安全、网络安全

现代社会为何需要普及生活常识

我们生活在一个信息爆炸的时代, paradoxically,基础生活技能的缺失却越来越普遍。很多年轻人会操作复杂的智能手机,却不知道如何正确清洗羽绒服;能熟练使用各种外卖软件,却不了解食物相克的基本原理。

这种知识断层带来不少现实问题。我见过邻居因为不知道燃气泄漏该如何处理而引发小型火灾,也遇到过朋友因缺乏理财常识而陷入债务危机。这些本可以避免的麻烦,恰恰说明了普及生活常识的紧迫性。

现代生活的复杂性要求我们掌握更多生存技能。科技发展让生活便利的同时,也增加了操作难度。各种智能家电、电子支付、网络服务在提供便利的同时,也设置了新的知识门槛。没有相应的生活常识,我们甚至难以享受这些现代文明成果。

生活常识的普及本质上是一种生活能力的培养。它让每个人都能成为自己生活的专家,在面对日常挑战时更加从容自信。

上周在超市遇见一位年轻妈妈,她站在货架前反复比较两种食用油,嘴里念叨着“烟点”这个词。这个简单的生活常识让她能做出更明智的购买决定——这种细微的改变,正是生活常识价值的真实写照。

生活常识如何提升个人生活质量

生活常识像隐形的助手,悄无声息地改善着我们的日常。懂得食材保鲜的方法,能让冰箱里的食物更新鲜持久;掌握时间管理的技巧,可以让每天多出半小时闲暇时光;了解衣物护理知识,心爱的衣服能穿得更久。

我有个朋友曾经总是抱怨电费太高。后来学习了基本的节能常识,简单调整了家电使用习惯——空调温度调高一度,热水器不用时关闭,每月电费直接降了三分之一。这些看似微不足道的小知识,累积起来就能显著提升生活品质。

生活常识让日常决策更明智。知道如何辨别食品新鲜度,购物时就能避开临期商品;了解基础的健康知识,生病时能做出正确的初步判断;掌握简单的维修技能,家里小问题不必总是求人。

掌握生活常识对家庭管理的影响

家庭是个微型社会,生活常识就是它的运行手册。从制定每周食谱到安排大扫除,从管理家庭开支到规划储物空间,每个环节都需要相应知识的支撑。

记得父母那代人,家里常备着针线包、工具箱和医药箱。母亲知道各种污渍的处理方法,父亲能修理大多数家用物品。这些生活常识让家庭运转得更顺畅,也节省了不少额外开支。

现在的家庭管理涉及更多领域。网络安全常识保护家人不受网络诈骗侵害,金融常识帮助规划家庭财务,急救常识能在意外发生时提供及时救助。这些知识共同构筑起家庭的安全网。

生活常识在社会交往中的作用

社交场合中,生活常识是隐形的通行证。懂得基本的餐桌礼仪,商务宴请时能表现得体;了解不同场合的着装要求,参加活动时不会失礼;掌握沟通技巧,与人交往更加顺畅。

我曾参加一个社区活动,注意到那些最受欢迎的人往往不是最聪明的,而是最“懂生活”的。他们知道如何泡一壶好茶,怎么挑选合适的礼物,甚至清楚不同季节的养生要点。这些生活常识让他们在社交中游刃有余。

生活常识还能化解很多社交尴尬。知道如何妥善处理邻里纠纷,了解公共场所的行为规范,明白不同文化背景下的禁忌事项。这些知识帮助我们建立更和谐的人际关系。

生活常识与个人安全健康的关系

这是生活常识最核心的价值所在。知道燃气泄漏的正确处理方法,可能避免一场灾难;了解食品安全知识,能减少食物中毒的风险;掌握急救技能,关键时刻能挽救生命。

有个真实的案例让我印象深刻。一个中学生因为在学校学过海姆立克急救法,在家人被食物噎住时成功施救。这个简单的生活常识,直接拯救了一条生命。

健康领域的生活常识更是每天都能用到。懂得合理搭配膳食,可以预防很多慢性病;知道科学锻炼的方法,能避免运动损伤;了解常见药物的使用禁忌,能安全有效地自我药疗。这些知识让我们成为自己健康的第一责任人。

生活常识就像给生活上了保险。它不能阻止所有意外的发生,但能大大降低风险,并在问题出现时提供正确的应对方案。从厨房到客厅,从工作到休闲,生活常识无处不在守护着我们的安全与健康。

前几天在小区电梯里,听见两个邻居讨论怎么去除冰箱异味。一个说放柠檬片,另一个坚持用咖啡渣——这种日常的知识交流,恰恰展示了生活常识学习的真实场景。

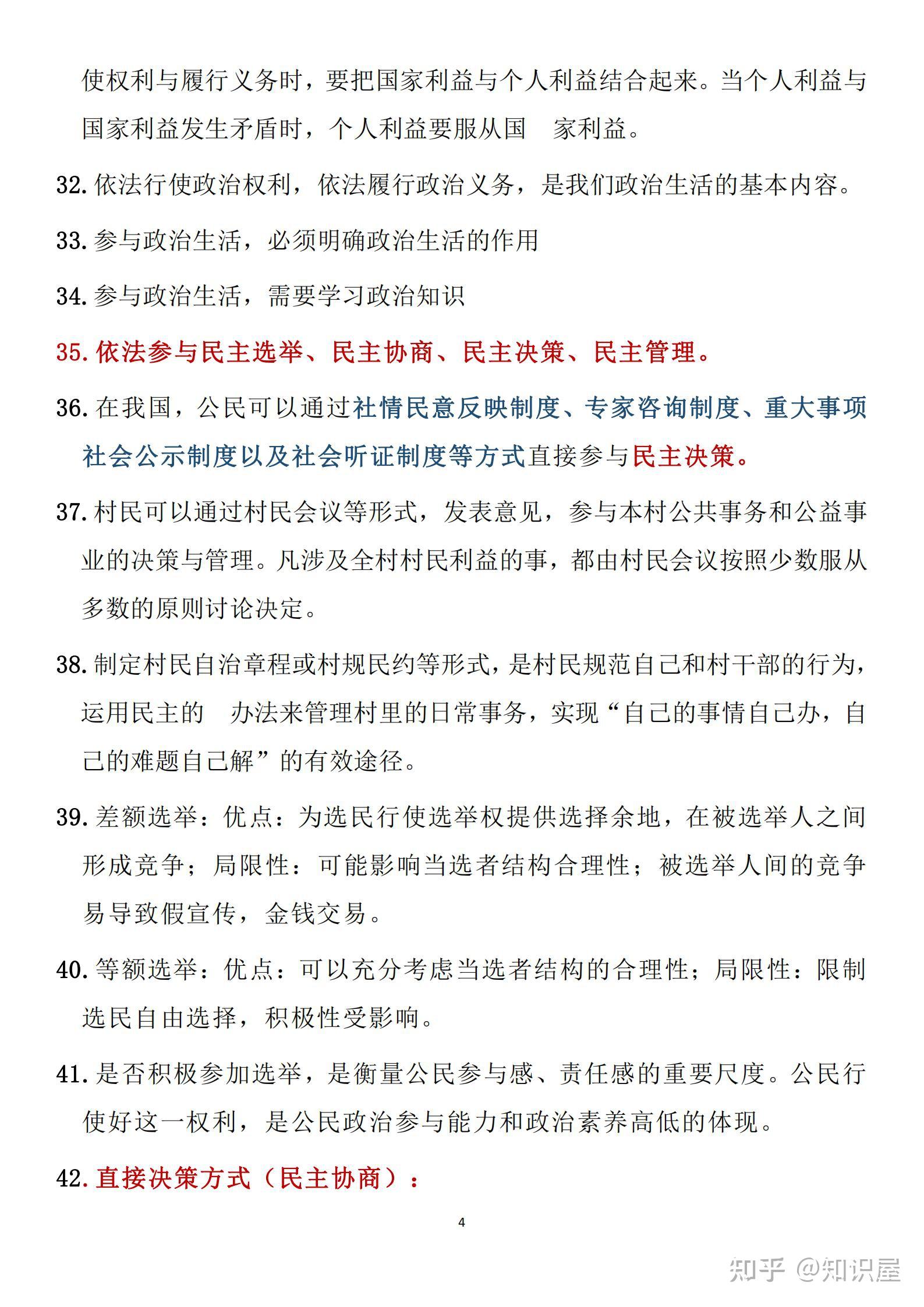

获取生活常识的多元渠道

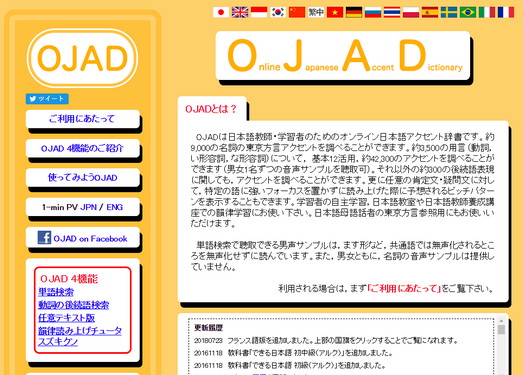

现在获取生活常识的途径比过去丰富得多。线上平台提供了海量信息,从短视频平台的实用技巧分享,到专业生活类网站的深度解析。我习惯在做饭时打开美食博主的视频,边看边学,不知不觉掌握了不少烹饪窍门。

传统渠道依然可靠。公共图书馆的生活类书籍区总是很热闹,那些被翻得卷边的家常菜谱、家居维修手册,证明着它们的实用价值。社区开设的公益讲座也值得关注,上周参加的“家庭急救培训”就让我学会了正确的伤口处理方法。

最珍贵的是人与人之间的经验传递。记得小时候跟着奶奶学包饺子,她随口说的“和面要三光”——手光、盆光、面光,这个口诀我记到现在。这种代际间的知识传承,往往包含着书本上学不到的智慧。

学习生活常识的方法技巧

生活常识的学习需要特别的策略。我倾向于“问题导向学习”——遇到具体问题时再去寻找解决方法。比如水管漏水了,立即搜索维修教程,这种带着明确目标的学习,记忆效果特别好。

建立个人知识库很有帮助。我用手机备忘录分类记录各种生活技巧:清洁类、烹饪类、维修类。每次学到新知识就及时添加,需要时快速查找。这个习惯让我少走了很多弯路。

实践是最好的老师。学再多的理论,不如亲手试一次。第一次换灯泡时的紧张,第一次通下水道时的狼狈,这些经历让知识真正内化。失败也是宝贵的学习机会——那次把盐当成糖放进蛋糕的教训,让我永远记住了调料瓶要贴标签。

将知识转化为实际行动

学以致用是关键环节。我的经验是“小步快跑”——每次只尝试应用一两个新学到的技巧。比如这周实践新学的收纳方法,下周试用不同的清洁配方。循序渐进地改变,不会给生活带来太大压力。

创造应用场景很重要。学会新的菜式就邀请朋友来品尝,掌握园艺知识就在阳台开辟小菜园。这些实际应用不仅巩固了知识,还带来了成就感。我家阳台那几盆长势喜人的小番茄,就是学习成果的最好证明。

建立反馈机制能帮助改进。每次尝试新方法后,我会简单记录效果:这个方法省时吗?效果满意吗?有什么可以改进的?这些记录帮助我不断优化生活技巧的应用。

培养持续学习的习惯

让学习生活常识成为生活的一部分。我把零碎时间利用起来:等车时看个生活小技巧视频,睡前读几页生活类书籍。这些微小的学习时刻,累积起来就是可观的进步。

保持好奇心和探索精神。每次遇到不熟悉的生活现象,多问个为什么。为什么微波炉加热食物会不均匀?为什么有些衣服不能混洗?这种探究的态度,让学习变成有趣的发现之旅。

建立学习社群也很有效。我和几个朋友组成了“生活技巧交流群”,每周分享各自学到的新知识。这种互相学习、互相督促的氛围,让坚持变得更容易。上周群友分享的“冰箱除霜妙招”,就帮我省去了不少麻烦。

学习生活常识是个持续的过程。它不需要刻意安排大段时间,而是融入日常的每个细节。从清晨的第一杯水该怎么喝,到晚上如何提高睡眠质量,生活的每个环节都是学习的课堂。

掌握这些知识的过程,本身就是在更好地生活。

去年社区组织消防安全讲座时,看到一位老先生认真记笔记的样子让我印象深刻。他告诉我,年轻时没人在意这些知识,现在明白了——生活常识的普及程度,某种程度上反映着社会的文明水平。

生活常识普及推动社会进步

当更多人掌握基础生活常识,整个社会的运行效率会显著提升。想象一下,如果每个人都知道垃圾分类的标准,环卫工人的工作负担将减轻多少;如果每个家庭都了解基本的用电安全,火灾事故的发生率会下降多少。这种集体智慧的提升,带来的社会效益是难以估量的。

我注意到一个有趣现象:生活常识普及程度高的社区,邻里关系往往更和谐。大家知道如何妥善处理日常矛盾,懂得基本的互助技巧。这种基于共同知识的社区凝聚力,构成了社会稳定的微观基础。

从经济角度看,生活常识普及能减少很多不必要的公共资源浪费。正确的就医流程知识可以减少医院拥堵,基本的金融常识能避免很多理财陷阱。这些看似微小的知识积累,最终汇集成推动社会健康发展的强大力量。

当前普及工作面临的挑战

信息过载反而成了新问题。现在随便搜索一个生活问题,能找到几十种互相矛盾的说法。该相信哪个?这种信息混乱让很多人宁愿选择不作为。我母亲就常抱怨:“网上说这个不能吃那个不能碰,最后都不知道该吃什么了。”

代际知识断层日益明显。年轻人熟练使用各种智能设备,却可能不会判断食材是否变质;长辈们拥有丰富的传统生活经验,但对新兴的生活风险认知不足。这种知识结构的不平衡,需要更精准的普及策略。

商业信息的干扰也不容忽视。很多所谓的“生活常识”背后藏着营销目的。记得有次看到推荐某种清洁神器的视频,试用后发现效果远不如传统方法。这种打着知识普及旗号的商业推广,损害了真正有用信息的传播。

未来教育的创新方向

生活常识教育正在从“知道什么”转向“如何应用”。未来的普及工作会更注重实践场景的构建。比如通过社区工作坊让居民亲手练习维修技能,在模拟环境中学习应急处理。这种体验式学习的效果,远胜于单纯的文字说明。

个性化推送将成为趋势。基于大数据分析,系统可以判断用户的知识盲区,精准推送需要的生活常识。就像我最近搜索过盆栽养护方法,随后就收到了相关季节的园艺技巧提醒。这种智能化的知识服务,让学习更高效。

跨领域整合值得期待。医疗知识结合智能硬件,家居技巧融入产品设计——生活常识正以更自然的方式嵌入日常生活。我家新买的电饭煲附带了营养搭配指南,这种“知识即服务”的模式,让学习变得无缝衔接。

每个人都能成为普及的参与者

从分享自己的经验开始。上周同事问我怎么快速去除衣服上的油渍,我把自己试验有效的方法告诉了她。这种小范围的知識分享,其实就是在参与普及工作。每个人拥有的生活经验,都可能对他人有帮助。

利用新媒体扩大影响。我邻居退休的王老师开了个短视频账号,专门分享老年人使用智能设备的技巧。短短三个月就积累了上万粉丝。这种基于真实需求的创作,让生活常识以更生动的方式传播。

支持正规的普及机构也很重要。参加社区组织的公益讲座,转发权威机构发布的生活指南,这些简单的行动都能促进知识的良性传播。我定期向本地图书馆捐赠自己验证过的生活类书籍,希望这些实用知识能帮助更多人。

生活常识的普及从来不是单向的知识灌输,而是社会成员间的智慧共享。当我们主动学习并分享这些知识时,就在共同编织一张更安全、更高效的生活网络。

这张网络的每个节点,都在让我们的生活变得更好一点点。