生活百科知识多选题及答案全攻略:告别概念混淆与细节疏忽,轻松拿高分

做生活百科多选题时,我们常常在交卷后才恍然大悟。那些看似简单的题目,总能在不经意间设下陷阱。我记得有次参加社区知识竞赛,明明复习了很久,还是在一道关于食品保存的题目上栽了跟头——把“常温保存”和“阴凉处保存”的概念完全搞混了。这种经历可能很多人都遇到过。

概念混淆类错误及应对策略

生活百科知识里最让人头疼的,就是那些长得像双胞胎的概念。比如“发酵”与“腐败”,它们都涉及微生物作用,但结果天差地别。有学员经常把“可再生能源”和“清洁能源”混为一谈,其实风能属于两者,核能却只是清洁能源而非可再生。

应对这类问题需要建立概念之间的“隔离带”。我习惯用对比表格来区分易混概念,左边列特征,右边写实例。每周抽十分钟回顾这些表格,效果比反复阅读好得多。另一个实用方法是给自己编故事:把“光合作用”想象成植物的厨房,把“呼吸作用”比作它的健身房——这样记忆特别牢固。

细节疏忽类错误及纠正方法

多选题的选项里常藏着魔鬼细节。比如题目问“哪些水果不宜空腹食用”,你可能记得香蕉和橘子,却忽略了柿子。这种细节疏漏往往源于过度自信。

有位朋友考营养师时,就因为在“豆浆必须煮沸”这个知识点上打了折扣,错失了两分。其实生活常识题最考验耐心,每个字都值得细细品味。建议用彩色记号笔标出题干中的限定词:“最适宜”“绝对禁止”“通常来说”——这些词直接决定了答案的选择范围。

养成二次检查的习惯很管用。做完题目后,把选项逐个代入题干反问:“这个选项真的满足所有条件吗?”多这步操作,能挽回不少分数。

逻辑推理类错误及改进技巧

生活百科知识不是孤立的点,而是相互关联的网。有人看到“微波炉加热鸡蛋会爆炸”就全盘否定微波炉,这显然犯了以偏概全的逻辑错误。

训练逻辑推理可以从因果关系入手。比如看到“食物霉变”,要自然联想到温度、湿度、保存时间这三个要素。我常用的方法是画思维导图,中心写现象,四周延伸出原因、案例、例外情况。坚持一个月后,遇到陌生题目也能推测出大概方向。

另一个实用技巧是反向验证:假设每个选项都正确,看是否会推出荒谬结论。就像判断“隔夜茶能否饮用”,如果假设“所有隔夜食物都安全”,显然与常识相悖。

常见陷阱选项识别与规避

命题人最擅长设置三类陷阱:半对半错型、偷换概念型、绝对化表述型。“多晒太阳有助于补钙”这个说法,前半句正确,后半句却偷换了“补钙”与“促进钙吸收”的概念。

识别陷阱需要培养题感。绝对化词语如“所有”“必然”“绝对”出现时就要警惕,生活常识很少有这么武断的结论。而看似正确但范围过宽的描述,往往是干扰项的首选。

我自己会专门整理陷阱选项合集,按类型分类标注。考前翻看这些“经典骗局”,相当于提前熟悉了出题人的套路。现在看到“冰箱能杀死所有细菌”这种说法,身体已经会自动响起警报了。

备考生活百科多选题就像整理一个杂乱的工具箱——不是把所有工具堆在一起就行,而是要让每个工具都在最顺手的位置。我备考社区营养师资格时,发现单纯背诵知识点效果很差,直到把零散知识编织成网络,答题时才真正游刃有余。

系统化知识体系构建方法

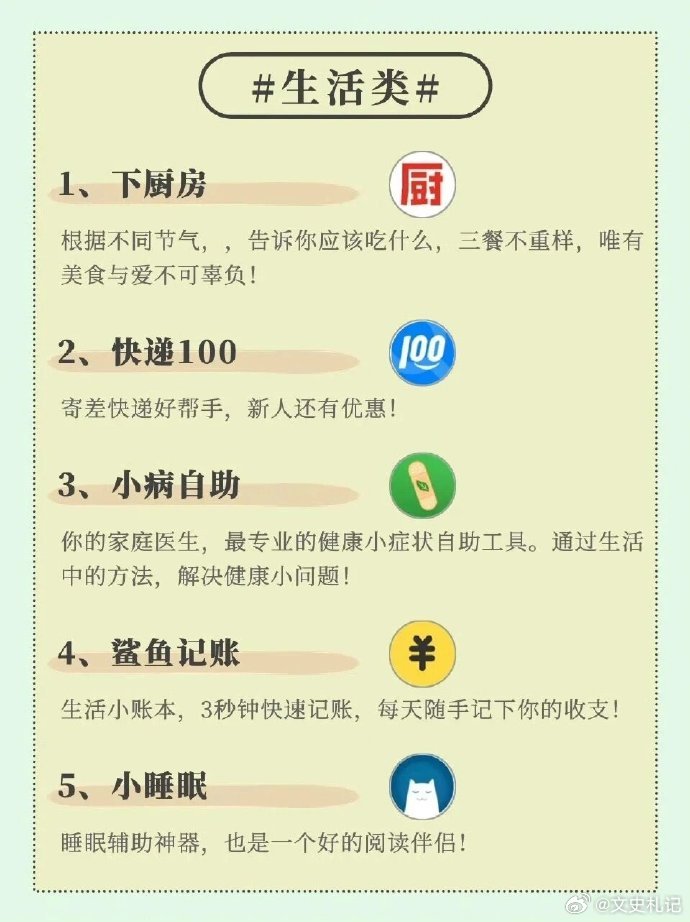

生活百科知识看似零散,实则存在天然的分类逻辑。有人把“厨房安全”和“食品营养”分开记忆,其实它们完全可以整合到“家庭饮食健康”这个主题下。我习惯用活页本建立知识模块,每页一个生活场景:厨房篇、浴室篇、客厅篇、阳台篇...

每个场景下细分三个维度:安全常识(如微波炉使用禁忌)、实用技巧(如不同衣物的洗涤温度)、科学原理(如樟脑丸防蛀机制)。这种归类方式特别符合大脑的认知习惯,回忆时只要触发“厨房”这个场景,相关知识点就会自动浮现。

跨模块的链接也很重要。比如“维生素C”既出现在营养模块,又与“食物保存”模块中的抗氧化知识相关联。用不同颜色的便利贴标注这些连接点,慢慢就会发现生活百科是个完整的生态系统,而不是一堆孤立的事实。

精准记忆与理解并重策略

死记硬背的生活知识就像没泡开的方便面——看似完整,一碰就碎。真正有效的记忆需要理解和应用双管齐下。我教女儿认识调味品时,不是让她背“酱油开盖后需冷藏”,而是一起做实验:两小碟酱油,一碟放冰箱,一碟放灶台,三天后观察颜色和气味变化。

这种体验式学习形成的记忆,远比书本描述深刻。对于抽象概念,可以创造“记忆锚点”:把“蛋白质变性”想象成煮鸡蛋时蛋清从透明变白的过程;用撕开的魔术贴比喻“静电吸附”。当知识变成可感知的图像,提取速度会快得多。

理解性记忆还有个好处——即使忘记精确表述,也能凭借理解选出正确答案。比如不记得“菠萝蛋白酶”这个专业名词,但只要知道“菠萝泡盐水能减少扎嘴感”,就足够应对相关题目。

模拟训练与错题分析技巧

做题质量远比数量重要。有人刷了五百道题还是原地踏步,有人精析五十道就突飞猛进,差别在于是否真正消化错题。我的错题本有固定格式:左侧抄原题和错误选项,中间写错误原因分类(概念混淆/审题疏忽/推理偏差),右侧归纳同类题解题模板。

特别要记录那些“蒙对的题”——这些题目暴露的知识盲区最危险。上周遇到一道关于垃圾分类的题,虽然选对了,但说不清“污损塑料袋”属于其他垃圾的原因。后来查资料才知道,这类塑料袋已失去回收价值,这个原理帮我解开了同类题目的困惑。

模拟训练需要创造真实环境。设置闹钟,使用答题卡,甚至模仿考场的桌椅高度。这种身体记忆能有效缓解临场紧张。我每周会做一次全真模拟,然后花双倍时间分析错题,效果比每天零散做题好得多。

考前冲刺与心态调整指南

最后阶段的复习应该像用细网筛沙子——查漏补缺比全面覆盖更重要。这时再啃新知识已经来不及,关键是激活已有的知识储备。我把重点放在三方面:高频错题重做、知识框架快速回顾、核心概念自测。

心态调整往往被忽视。考试前夜,我从不熬夜背书,而是整理第二天要带的物品:两支同款签字笔、削好的铅笔、透明水杯。这种仪式感能转移焦虑。进入考场后,先快速浏览整套题目,对难度有个整体把握,遇到卡壳的题目立即跳过,保证会做的题目都拿到分。

生活百科本来就来源于日常,那些让你犹豫的选项,往往在生活经验中能找到线索。深呼吸,相信自己的积累——你准备得远比想象中充分。